20世紀の名曲

今回は20世紀に作曲された名曲をご紹介します。この時代には、19世紀に極限まで発展していた調性に基づく音楽に代わる、全く新しい様式がたくさん生み出されました。一つの時代にいくつもの様式が併存するという状況は、20世紀らしいものと言うことができるでしょう。そのいっぽうで、マスメディアの発達によるポピュラー音楽の普及が調性に基づく音楽を我々にとって親しいものとし続けていることも事実であり、そのために新しい様式で書かれた20世紀の音楽のほとんどはなかなか一般的な人気を得ることができないという悲しむべき状況も作り出しています。ここでは、そのような状況のなかで、演奏頻度の高いものを中心にご紹介します。

イーゴリ・ストラヴィンスキー

- ストラヴィンスキー:バレエ音楽《春の祭典》

ロシア生まれのイーゴリ・ストラヴィンスキー(1882~1971)は、20世紀前半の先進的な作風を牽引してきた作曲家です。長寿を全うした彼はその創作活動において、20世紀前半に生まれた様々な新しい様式を積極的に取り入れていきました。その意味で、ストラヴィンスキーの音楽はまさにカメレオンのような多彩さをもっていると言えるでしょう。バレエ音楽《春の祭典》は1911年の作曲で、彼の作品のなかでは初期のものです。この作品と同時期に書かれた他のバレエ音楽《火の鳥》(1910年初演)、《ペトルーシュカ》(1911年初演)は若きストラヴィンスキーが当時の最先端をいく前衛的な作曲家であることを人々に強く印象づけました。とりわけ、《春の祭典》は1913年5月、パリのシャンゼリゼ劇場での初演では賛成派と反対派が真っ二つに別れて会場が騒然となったと伝えられていますが、その後は世界中のオーケストラによって好んで演奏される作品として定着していきました。

《春の祭典》最後のページの自筆譜

《春の祭典》は、バレエの興行師セルゲイ・ディアギレフの依頼で書かれました。全体は2部からなり、太古の昔の「原始宗教」の神聖な祭典を題材にしています。この作品を聴いてまず驚かされるのは、リズムの多様性、複雑さです。とりわけ、第2部最後の「いけにえの踊り」はほとんど1小節毎に拍子が変わり、複雑極まりないリズムが刻まれていきます。これを聴くと、原始宗教の儀式における力強さ、荒々しさが思い浮かばずにはいられないでしょう(余談ですが、《春の祭典》を暗譜で指揮できるということが、指揮者の間では自慢話になると言われています)。また、100名を超える大オーケストラを使用した多彩な響きも重要な要素で、ストラヴィンスキーの楽器の扱い方に対する才能も見逃すことができません。冒頭に現れる高音域でのファゴットのソロなどは、非常に独創的なものと言えるでしょう。

《春の祭典》最後のページの自筆譜

《春の祭典》は、バレエの興行師セルゲイ・ディアギレフの依頼で書かれました。全体は2部からなり、太古の昔の「原始宗教」の神聖な祭典を題材にしています。この作品を聴いてまず驚かされるのは、リズムの多様性、複雑さです。とりわけ、第2部最後の「いけにえの踊り」はほとんど1小節毎に拍子が変わり、複雑極まりないリズムが刻まれていきます。これを聴くと、原始宗教の儀式における力強さ、荒々しさが思い浮かばずにはいられないでしょう(余談ですが、《春の祭典》を暗譜で指揮できるということが、指揮者の間では自慢話になると言われています)。また、100名を超える大オーケストラを使用した多彩な響きも重要な要素で、ストラヴィンスキーの楽器の扱い方に対する才能も見逃すことができません。冒頭に現れる高音域でのファゴットのソロなどは、非常に独創的なものと言えるでしょう。

クロード・ドビュッシー

- ドビュッシー:《前奏曲集第1巻》

ドビュッシー(左)と

ストラヴィンスキー

フランスのクロード・ドビュッシー(1862~1918)は、類い希な才能とセンスによって、19世紀末から20世紀初頭における新しい様式を推進した作曲家の筆頭に挙げるべき存在です。彼の作品の多くは具体的なタイトルをもっており、それがあたかもフランス印象派の画家たちの絵画を髣髴とさせるため、西洋音楽史では彼の作風を「印象主義」(または「象徴主義」)と呼ぶ習慣があります。しかし、ドビュッシーの音楽はそのような「~主義」と呼ぶことでは収まりきれない多様性があり、おそらくその点が現代に至るまで聴き手を引き付ける魅力となっているのではないでしょうか。

《前奏曲集第1巻》は1909年から1910年にかけて作曲されたピアノ独奏曲集で、全12曲からなります(1912~13年に作曲された続編の《第2巻》も有名です)。各曲はそれぞれ「デルフィの舞姫たち」、「帆」、「野を渡る風」、「音と香りは夕暮れの空気に漂う」、「アナカプリの丘」、「雪の上の足あと」、「西風の見たもの」、「亜麻色の髪の乙女」、「とだえたセレナード」、「沈める寺」、「パックの踊り」、「ミンストレル」という具体的なタイトルが付いています。ここではすべての曲について触れるわけにはいきませんので、3曲だけ簡単に触れておきたいと思います。

第2曲「帆」は船について帆が風になびいているようすを音楽化したようにも聞こえます。この曲でドビュッシーは通常の長・短音階ではなく特殊な「全音音階」を使っており、ふわふわと浮くような雰囲気を醸し出しています。第8曲「亜麻色の髪の乙女」はたいへん有名な曲で、美しい旋律に満たされています。第10曲「沈める寺」は第3音を欠いた和音(ドミソのミがない和音)がゆったりと連続していき、その厳かな響きはタイトルに相応しいと言えましょう。

《前奏曲集第1巻》は1909年から1910年にかけて作曲されたピアノ独奏曲集で、全12曲からなります(1912~13年に作曲された続編の《第2巻》も有名です)。各曲はそれぞれ「デルフィの舞姫たち」、「帆」、「野を渡る風」、「音と香りは夕暮れの空気に漂う」、「アナカプリの丘」、「雪の上の足あと」、「西風の見たもの」、「亜麻色の髪の乙女」、「とだえたセレナード」、「沈める寺」、「パックの踊り」、「ミンストレル」という具体的なタイトルが付いています。ここではすべての曲について触れるわけにはいきませんので、3曲だけ簡単に触れておきたいと思います。

第2曲「帆」は船について帆が風になびいているようすを音楽化したようにも聞こえます。この曲でドビュッシーは通常の長・短音階ではなく特殊な「全音音階」を使っており、ふわふわと浮くような雰囲気を醸し出しています。第8曲「亜麻色の髪の乙女」はたいへん有名な曲で、美しい旋律に満たされています。第10曲「沈める寺」は第3音を欠いた和音(ドミソのミがない和音)がゆったりと連続していき、その厳かな響きはタイトルに相応しいと言えましょう。

モーリス・ラヴェル

- ラヴェル:《ボレロ》

《ボレロ》のバレエの一場面

前項でご紹介したドビュッシーよりも一世代若いモーリス・ラヴェルもフランスの作曲家です。ラヴェルはドビュッシーと同じく、独特のセンスをもっていました。この先輩に比べて、ラヴェルが優れていたのはオーケストラの扱い方、すなわちオーケストレーションでした。前回にご紹介したムソルグスキーのピアノ曲《展覧会の絵》を有名にしているのがラヴェルによるオーケストラ編曲版であることからもわかるように、彼は「オーケストラの魔術師」という異名で呼ばれることもあるほど、オーケストラを上手に響かせる技術とセンスを持っていたのです。

そのようなラヴェルの才能が遺憾なく発揮されているのが、1928年11月22日にパリ・オペラ座で初演されたバレエ曲《ボレロ》ではないでしょうか。この作品は、バレエ・ダンサーのイダ・ルビンシテインの依頼で書かれています。ルビンシテインはスペイン風な音楽を作曲してほしいと頼み、その依頼の結果、ラヴェルはスペインに伝わる民俗舞踊である「ボレロ」を下敷きにして作品を書いたのでした。この作品の構成は一見したところ、驚くほど単純です。2小節一単位のリズム型を小太鼓が叩き続けるなか、一つの主題が延々と繰り返されていくのです。そのような構成でも飽きさせずに聴かせるのは至難の業ですが、そこはオーケストレーションの名人、ラヴェル。サクソフォン属やオーボレ・ダモーレといった特殊な管楽器などを交えながら、様々な楽器が主題を代わる代わる演奏していくのです。主題を演奏するソロ楽器の組合せにも工夫が凝らされている点も注目されます。たとえば、ホルンとチェレスタがハ長調で主題を演奏するのと同時に、2本のピッコロがそれぞれホ長調とト長調で主題を演奏する個所などはその最たる例でしょう。まさにラヴェルにしか書けない奇想天外かつ効果的な工夫です。

そのようなラヴェルの才能が遺憾なく発揮されているのが、1928年11月22日にパリ・オペラ座で初演されたバレエ曲《ボレロ》ではないでしょうか。この作品は、バレエ・ダンサーのイダ・ルビンシテインの依頼で書かれています。ルビンシテインはスペイン風な音楽を作曲してほしいと頼み、その依頼の結果、ラヴェルはスペインに伝わる民俗舞踊である「ボレロ」を下敷きにして作品を書いたのでした。この作品の構成は一見したところ、驚くほど単純です。2小節一単位のリズム型を小太鼓が叩き続けるなか、一つの主題が延々と繰り返されていくのです。そのような構成でも飽きさせずに聴かせるのは至難の業ですが、そこはオーケストレーションの名人、ラヴェル。サクソフォン属やオーボレ・ダモーレといった特殊な管楽器などを交えながら、様々な楽器が主題を代わる代わる演奏していくのです。主題を演奏するソロ楽器の組合せにも工夫が凝らされている点も注目されます。たとえば、ホルンとチェレスタがハ長調で主題を演奏するのと同時に、2本のピッコロがそれぞれホ長調とト長調で主題を演奏する個所などはその最たる例でしょう。まさにラヴェルにしか書けない奇想天外かつ効果的な工夫です。

アーノルト・シェーンベルク

- シェーンベルク:《浄められた夜》

アーノルト・シェーンベルク

アーノルト・シェーンベルク(1874~1951)はウィーン生まれの作曲家です。彼の名前は、「12音技法」を発明したことで西洋音楽史上たいへん有名です。「12音技法」とは1オクターヴ内に含まれる12の半音すべてを使った音列に基づく作曲法で、これに従うと調性に基づく音楽とは全く異なる音楽の可能性が広がります。この「12音技法」は1920年代初頭に提唱され、20世紀全般の作曲界に大きな影響を与えました。しかし、残念ながら、現在に至るまでこの作曲法による音楽が広く受け入れられているとは言えません。ですから、シェーンベルクの創作活動も聴衆の無理解と常に直面していたのです。弦楽六重奏のための《浄められた夜》は1899年12月に作曲されていますので、シェーンベルクの作品のなかでは初期に属するものですが、初演を受け持つはずだったウィーン音楽芸術家協会からは上演拒否という憂き目に遭いました。しかし、その後、1917年、43年の2度に渡って弦楽合奏用に編曲するなど、シェーンベルクは終生この作品に愛着を示しています。そのかいあってか、現在に至るまで《浄められた夜》はもっとも演奏機会の多いシェーンベルク作品となっているのです。

《浄められた夜》はデーメルという詩人の書いた詩に基づいています(この詩人の作品は同じ時期の歌曲でも好んで使用されています)。この詩には一組の恋人が登場し、女は恋人の男に、自分がすでに他の男の子供を身籠もっていると告白します。しかし、男は二人の愛情によって子供が自分の子として産まれると言うのです。男女の感情がもつれあう壮絶な内容の詩ですが、それに基づくシェーンベルクの音楽も非常に強烈な表現に満たされています。初期の作品ですから基本的には調性による音楽なのですが、半音階を多用することによって、錯綜した響きが生み出されているのです。

《浄められた夜》はデーメルという詩人の書いた詩に基づいています(この詩人の作品は同じ時期の歌曲でも好んで使用されています)。この詩には一組の恋人が登場し、女は恋人の男に、自分がすでに他の男の子供を身籠もっていると告白します。しかし、男は二人の愛情によって子供が自分の子として産まれると言うのです。男女の感情がもつれあう壮絶な内容の詩ですが、それに基づくシェーンベルクの音楽も非常に強烈な表現に満たされています。初期の作品ですから基本的には調性による音楽なのですが、半音階を多用することによって、錯綜した響きが生み出されているのです。

武満徹

- 武満徹:《弦楽のためのレクイエム》

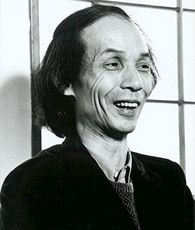

武満 徹

武満徹(1930~1996)は、西洋の音楽が明治期に日本に流入して以来、初めて国際的に高い評価を得た作曲家の一人です。武満は第二次世界大戦直後、進駐軍のラジオ放送でジャズに興味を持ち、独学で作曲を学びました。1950年に作曲家としてデビューを果たしますが、その音楽は「音楽以前」と酷評されてしまいます。しかし、豊かなアイディアと響きに対する敏感な感受性によって武満は優れた音楽を作曲し続け、日本国内はもとより、世界中で評価されるに至ったのです。武満の名前を国際的なものにしたのは、1967年に作曲された《ノヴェンバー・ステップス》でしょう。これはニューヨーク・フィルの創立125周年を記念する演奏会のために依頼された作品です。琵琶、尺八という日本の伝統的な楽器がオーケストラと共演するという構想は、和楽器を使った西洋音楽の可能性を広げました。

しかし、ここでは、武満の出世作とも言える1957年の《弦楽のためのレクイエム》をご紹介したいと思います。この作品は、先輩作曲家の早坂文雄の死去を悼んで作曲されたと言われています(「レクイエム」とは、死者を弔うお葬式のためのミサのこと)。この作品のいちばんの特徴は、音と沈黙の不可思議な交替にあるでしょう。沈黙を破る響きは同じ主題が変容していくさまのように聞こえてきます(作曲者自身もこの作品を変奏曲のようだと言っています)。協和音と不協和音の微妙な絡み合いは、いっぱんに「タケミツ・トーン」と呼ばれる独自の響きを生み出しています。この「タケミツ・トーン」は《弦楽のためのレクイエム》のみならず、武満の多くの作品において聴くことのできるものです。

しかし、ここでは、武満の出世作とも言える1957年の《弦楽のためのレクイエム》をご紹介したいと思います。この作品は、先輩作曲家の早坂文雄の死去を悼んで作曲されたと言われています(「レクイエム」とは、死者を弔うお葬式のためのミサのこと)。この作品のいちばんの特徴は、音と沈黙の不可思議な交替にあるでしょう。沈黙を破る響きは同じ主題が変容していくさまのように聞こえてきます(作曲者自身もこの作品を変奏曲のようだと言っています)。協和音と不協和音の微妙な絡み合いは、いっぱんに「タケミツ・トーン」と呼ばれる独自の響きを生み出しています。この「タケミツ・トーン」は《弦楽のためのレクイエム》のみならず、武満の多くの作品において聴くことのできるものです。