後期ロマン派の名曲(2)

今回は「後期ロマン派の名曲」の第2回として、ヨハネス・ブラームス、グスタフ・マーラー、そしてリヒャルト・シュトラウスの作品をご紹介します。マーラーとシュトラウスは20世紀に入ってからも活躍を続けた作曲家ですが、便宜的に今回に含みます。

ヨハネス・ブラームス

- ブラームス:ヴァイオリン・ソナタ第1番ト長調作品78《雨の歌》

ブラームスの作品表をみて気づくのは、ベートーヴェンまでの古典派時代に盛んだったジャンルが目立つことです。ベートーヴェン以降の作曲家たちは、この偉大な巨匠が残した偉大な作品----交響曲や弦楽四重奏曲など----を意識せずにはいられませんでした。ベートーヴェンの後に、彼の作品にも匹敵するような音楽を生み出すことはやはり大変なことだったのです。そこで、ワーグナーはベートーヴェンが苦手だったオペラ作品に向かい、リストは音楽外的な要素(文学や絵画など)をもとに音楽を作ることを考え、交響詩というジャンルを創り出しました。ところが、ブラームスは果敢にもベートーヴェンと同じ土俵で真っ向から勝負したのです。古典派の残した偉大な遺産をもとに、独自の表現をそこへ盛り込むことに成功したのです。そのことは、ブラームスのヴァイオリン・ソナタにもはっきりと表れています。

ヴァイオリン・ソナタ第1番、交響曲第2番が作曲されたペルチャハの城館

大作《ドイツ・レクイエム》などによって作曲家としての名声が1860年代に確立したブラームスは、1869年、ウィーンに住居を定め、70年代には76年に第1交響曲、77年に第2交響曲、そして78年にヴァイオリン協奏曲と、次々に大作を発表していきました。このソナタは、ヴァイオリン協奏曲を完成した78年の夏、ペルチャハ(ブラームスお気に入りの避暑地)で書き始められ、翌年の夏に同地で完成されています。《雨の歌》というニックネームをもつのは、グロートという詩人の詩に付曲した同名の歌曲(作品59-3)から旋律が取られているためです。第1楽章は穏やかな叙情性を湛えたソナタ形式で書かれています。《雨の歌》の主題にある付点リズムを使った主要主題からすでにその叙情性は明らかです。第2楽章は長めのコーダをもつ三部形式で書かれ、ブラームスらしい深い思索性を秘めた楽章となっています。ロンド形式による第3楽章は、《雨の歌》の主題を主題にし、メランコリックな雰囲気が魅力的な楽章です。途中で第2楽章の主題も回想され、長調に転じて全曲は閉じられます。

ヴァイオリン・ソナタ第1番、交響曲第2番が作曲されたペルチャハの城館

大作《ドイツ・レクイエム》などによって作曲家としての名声が1860年代に確立したブラームスは、1869年、ウィーンに住居を定め、70年代には76年に第1交響曲、77年に第2交響曲、そして78年にヴァイオリン協奏曲と、次々に大作を発表していきました。このソナタは、ヴァイオリン協奏曲を完成した78年の夏、ペルチャハ(ブラームスお気に入りの避暑地)で書き始められ、翌年の夏に同地で完成されています。《雨の歌》というニックネームをもつのは、グロートという詩人の詩に付曲した同名の歌曲(作品59-3)から旋律が取られているためです。第1楽章は穏やかな叙情性を湛えたソナタ形式で書かれています。《雨の歌》の主題にある付点リズムを使った主要主題からすでにその叙情性は明らかです。第2楽章は長めのコーダをもつ三部形式で書かれ、ブラームスらしい深い思索性を秘めた楽章となっています。ロンド形式による第3楽章は、《雨の歌》の主題を主題にし、メランコリックな雰囲気が魅力的な楽章です。途中で第2楽章の主題も回想され、長調に転じて全曲は閉じられます。

- ブラームス:交響曲第2番ニ長調Op.73

この作品は1877年の夏、ペルチャッハで一気に作曲されました。前作の第1番ハ短調を完成に漕ぎ着けるまで、慎重過ぎるほどに時間をかけたのとは対照的な「速書き」でした。初演は、その年の12月30日、友人のハンス・リヒターが指揮するウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の定期演奏会で行われました。この初演は大成功を収め、第3楽章ではアンコールを求められたほどです。第1番とは異なり、この第2番は朗らかな性格が支配的で、ペルチャッハの美しい自然の印象が盛り込まれていると言われています。そのために、この作品はブラームスの「田園交響曲」と呼ばれることがあるのです。

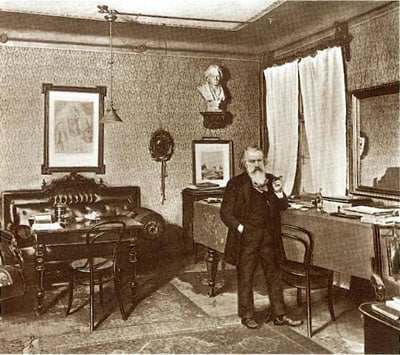

ウィーンの自宅の書斎でのブラームス(1897年)

確かに、第1楽章で、ホルンから始まる主要主題はのどかな田園風景を髣髴とさせる、穏やかなものです。しかし、それに先だって低弦に示される動機「レ-ド#-レ」は、この楽章のみならず、作品全体で何度も活用され、全曲に統一感を与えています。このような手法を「動機労作(または主題労作)」と呼びますが、これは論理的に音楽を作っていくブラームスが好んだ手法でした。第2楽章はロ長調という、#が5つも付く調で書かれているため、全体的にみて渋い響きを醸し出しています。チェロから始まる主要主題は暗さと明るさが微妙に同居した、非常に不思議な性格を持っています。

第3楽章はA-B-A-B'-Aと図式化できる、明確な5部構成をとっています。Aの部分は農民の踊りを思わせるような素朴な性格をもっています。Bの部分はテンポが非常に速く、いわばスケルツォ風となってAの部分とは対照的です。しかし、AとBの部分はともに、「レ-ド#-レ」の動機を変奏したものが使用されています。同じ材料で性格の異なる主題を作り出すブラームスの才能が発揮されていると言えるでしょう。

第4楽章の主要主題も「レ-ド#-レ」の動機から始まっています。この主題は密やかなつぶやきのように静かに始まりますが、突然、フォルテが爆発します。すべての楽器がフォルテで輝かしく鳴り響くのは、第3楽章まではほとんどみられなかったことです。その不満を解消するかのように、この楽章では輝かしさが強調されています。その意味では、高揚感溢れた最後のコーダは非常に効果的です。

ウィーンの自宅の書斎でのブラームス(1897年)

確かに、第1楽章で、ホルンから始まる主要主題はのどかな田園風景を髣髴とさせる、穏やかなものです。しかし、それに先だって低弦に示される動機「レ-ド#-レ」は、この楽章のみならず、作品全体で何度も活用され、全曲に統一感を与えています。このような手法を「動機労作(または主題労作)」と呼びますが、これは論理的に音楽を作っていくブラームスが好んだ手法でした。第2楽章はロ長調という、#が5つも付く調で書かれているため、全体的にみて渋い響きを醸し出しています。チェロから始まる主要主題は暗さと明るさが微妙に同居した、非常に不思議な性格を持っています。

第3楽章はA-B-A-B'-Aと図式化できる、明確な5部構成をとっています。Aの部分は農民の踊りを思わせるような素朴な性格をもっています。Bの部分はテンポが非常に速く、いわばスケルツォ風となってAの部分とは対照的です。しかし、AとBの部分はともに、「レ-ド#-レ」の動機を変奏したものが使用されています。同じ材料で性格の異なる主題を作り出すブラームスの才能が発揮されていると言えるでしょう。

第4楽章の主要主題も「レ-ド#-レ」の動機から始まっています。この主題は密やかなつぶやきのように静かに始まりますが、突然、フォルテが爆発します。すべての楽器がフォルテで輝かしく鳴り響くのは、第3楽章まではほとんどみられなかったことです。その不満を解消するかのように、この楽章では輝かしさが強調されています。その意味では、高揚感溢れた最後のコーダは非常に効果的です。

グスタフ・マーラー

- マーラー:交響曲第1番ニ長調《巨人》

この交響曲は、マーラーの作品の中でも、第2番《復活》と並んで、作曲にまつわる事情が複雑です。ハンガリーのブダペスト王立歌劇場の音楽監督だったマーラーは、1889年にこの作品の原型にあたる《2部からなる交響詩》(全5楽章)を初演しました。ついで、ドイツのハンブルク市立歌劇場時代の93年には、各楽章に標題を付けるとともに、ドイツ・ロマン派の作家ジャン・パウルの小説から取った《巨人》を作品全体のタイトルとしました。そして、96年には、楽章が一つ削除されて、4楽章の交響曲としてベルリンで演奏されたのです。このように、三度の大きな改訂を経て、この作品は現在一般に知られるかたちの交響曲となったのでした。各楽章に標題が付いていたことからもわかるように(例えば、第1楽章は「永遠の春。暁の情景の描写」)、この交響曲は表題音楽的な要素を多分に含んでいます。後年のマーラーは、自伝的な視点を持ちながら、交響曲を書き続けることとなるのですが、それはこの交響曲においても既に示されていると言えるでしょう。

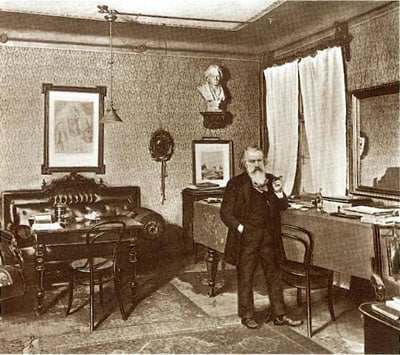

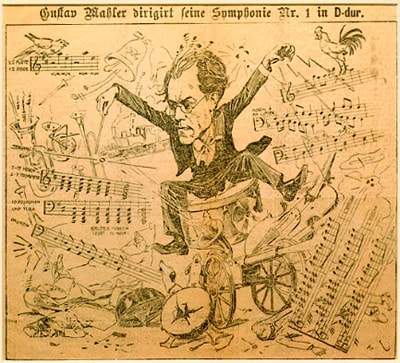

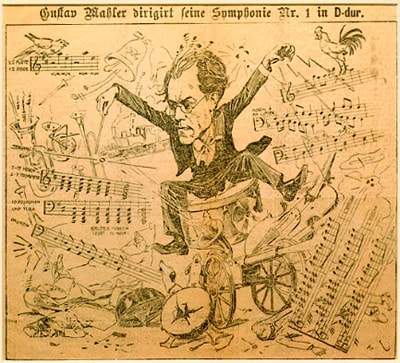

交響曲第1番を指揮するマーラーのカリカチュア(テオ・ツァッシェ作)

第1楽章は序奏をもつソナタ形式で書かれています。朝靄のような弦楽器の響きが印象的な序奏には、作品全体で重要な意味をもつ動機が現れます。特に、カッコウの鳴き声のような音型は、自作の歌曲集《さすらう若者の歌》第2曲から引用された主部の冒頭主題にも使われています。

第2楽章は、レントラー(オーストリアの舞曲の一種)風なリズムを使ったスケルツォです。同じくレントラーの性格を留めた中間部のトリオはむしろ繊細な響きをもち、主部と対比的な音楽となっています。

第3楽章は、ティンパニの伴奏にのって、低弦が厳かに主題を弾き始めます。この主題によって、葬送の行列のようにまさに重々しい行進が続けられるのですが、その雰囲気をぶち壊すような場違いな性格の主題が挿入されるところはいかにもマーラーらしいと言えるでしょう。

第4楽章は、シンバルの強烈な一撃で始まる序奏付きソナタ形式。「地獄から天国へ。深く傷ついた心の突然の爆発」という以前の標題が示すとおり、勝利の凱歌のような終結部に至るまでは、悲劇的な響きに満ちています。

交響曲第1番を指揮するマーラーのカリカチュア(テオ・ツァッシェ作)

第1楽章は序奏をもつソナタ形式で書かれています。朝靄のような弦楽器の響きが印象的な序奏には、作品全体で重要な意味をもつ動機が現れます。特に、カッコウの鳴き声のような音型は、自作の歌曲集《さすらう若者の歌》第2曲から引用された主部の冒頭主題にも使われています。

第2楽章は、レントラー(オーストリアの舞曲の一種)風なリズムを使ったスケルツォです。同じくレントラーの性格を留めた中間部のトリオはむしろ繊細な響きをもち、主部と対比的な音楽となっています。

第3楽章は、ティンパニの伴奏にのって、低弦が厳かに主題を弾き始めます。この主題によって、葬送の行列のようにまさに重々しい行進が続けられるのですが、その雰囲気をぶち壊すような場違いな性格の主題が挿入されるところはいかにもマーラーらしいと言えるでしょう。

第4楽章は、シンバルの強烈な一撃で始まる序奏付きソナタ形式。「地獄から天国へ。深く傷ついた心の突然の爆発」という以前の標題が示すとおり、勝利の凱歌のような終結部に至るまでは、悲劇的な響きに満ちています。

- マーラー:《子供の不思議な角笛》

マーラーの肖像写真(1896年)

マーラーは交響曲とともに、オーケストラ伴奏による歌曲という分野においても大きな足跡を残しています。ピアノ伴奏でなく、オーケストラ伴奏で歌曲を作曲することは、「声楽を含む交響曲」というベートーヴェンの交響曲第9番「合唱付き」以来の試みへとマーラーを駆り立てたのは間違いないでしょう。交響曲第2番《復活》、第3番、第4番、第8番《千人の交響曲》など、マーラーには合唱や独唱を必要とする交響曲が多いのです。

《子供の不思議な角笛》は12曲からなる歌曲集で、1888年から1901年にかけて散発的に作曲され、初演も別々に行われました。《子供の不思議な角笛》とは、19世紀初期のドイツ・ロマン派の詩人ルートヴィヒ・アヒム・フォンアルニムとクレメンス・ブレンターノが編纂した民謡の詩集のタイトルで、マーラーはこの詩集から12編の詩を選び出し、歌曲を作曲したわけです(マーラーはこの詩集に掲載された詩を他の作品にも用いています)。ここでは、この歌曲集から3曲、ご紹介しましょう。まず、第7曲「ラインの伝説」は、乙女がドイツの西部を流れるライン川やネッカー川に指輪を投げ入れて恋人の気を引くという「ラインの黄金伝説」に基づいています。この詩はドイツで今も歌い継がれている民謡にもなっており、マーラーも実際の民謡に似せて「ラインの伝説」を書いています。第9曲「美しいラッパが鳴り響くところ」。これは戦死した兵士の霊と恋人の対話になっています。マーラーは原詩のなかから対話の部分を抜き出して、あたかもオペラの一シーンのようなドラマを作り上げています。第10曲「高い知性を讃える」は、カッコウとナイチンゲールの歌合戦をし、耳の悪い審査員のロバがカッコウに軍配を挙げるという内容です。鳥の歌声やロバの鳴き声の模倣などを含む愉快な性格をもつ歌曲ですが、マーラーはその愉快な音楽の背後で、音楽を聴く耳を持たない音楽批評家を揶揄していたのかも知れません。

《子供の不思議な角笛》は12曲からなる歌曲集で、1888年から1901年にかけて散発的に作曲され、初演も別々に行われました。《子供の不思議な角笛》とは、19世紀初期のドイツ・ロマン派の詩人ルートヴィヒ・アヒム・フォンアルニムとクレメンス・ブレンターノが編纂した民謡の詩集のタイトルで、マーラーはこの詩集から12編の詩を選び出し、歌曲を作曲したわけです(マーラーはこの詩集に掲載された詩を他の作品にも用いています)。ここでは、この歌曲集から3曲、ご紹介しましょう。まず、第7曲「ラインの伝説」は、乙女がドイツの西部を流れるライン川やネッカー川に指輪を投げ入れて恋人の気を引くという「ラインの黄金伝説」に基づいています。この詩はドイツで今も歌い継がれている民謡にもなっており、マーラーも実際の民謡に似せて「ラインの伝説」を書いています。第9曲「美しいラッパが鳴り響くところ」。これは戦死した兵士の霊と恋人の対話になっています。マーラーは原詩のなかから対話の部分を抜き出して、あたかもオペラの一シーンのようなドラマを作り上げています。第10曲「高い知性を讃える」は、カッコウとナイチンゲールの歌合戦をし、耳の悪い審査員のロバがカッコウに軍配を挙げるという内容です。鳥の歌声やロバの鳴き声の模倣などを含む愉快な性格をもつ歌曲ですが、マーラーはその愉快な音楽の背後で、音楽を聴く耳を持たない音楽批評家を揶揄していたのかも知れません。

リヒャルト・シュトラウス

- リヒャルト・シュトラウス:交響詩《アルプス交響曲》

リヒャルト・シュトラウスの

肖像画

(マックス・リーバーマン作、1918年)

リヒャルト・シュトラウスはオーケストレーションの名人として有名であり、その才能が遺憾なく発揮されている分野の一つが交響詩です。彼の交響詩は10曲ほどの作品が残されていますが、1915年完成の《アルプス交響曲》は最後に作曲されたものです。シュトラウスは1908年に、ドイツ南部、アルプス山脈の裾野に位置するガルミッシュ・パルテンキルヘンという街に別荘を構えました。《アルプス交響曲》はこの別荘に滞在していた折りに構想されたのです。

この作品は続けて演奏される24の部分からなり、それらにはタイトルが付いています。「夜」における描写の後、別荘の裏手にみえるアルプスの峰峰からの「日の出」を経て、「登山」が始まり、下山すると日が暮れ、再び「夜」となるまでを描写していきます。森の中に入ったり、小川の流れや「滝」、「花咲き乱れる草原」に沿って歩くさまが見事に音楽で表現され、「オーケストラで描写できないものはない」というシュトラウスの言葉が思い出されます。また、この作品では100人を越えるオーケストラが必要となるのですが、そのなかには珍しい楽器が使われています。たとえば、「山の牧場」でのカウベルは、のどかに草を食べる牛を思い起こさせます。下山時の「雷鳴と嵐」では、ウィンドマシーン(風音器)やサンダーマシーン(雷鳴器)を使って激しく吹きすさぶ風や雷を表現しているのです。このように、《アルプス交響曲》は、音による一大絵巻という感じの音楽ではありますが、それがこの作品の魅力ではありません。この大作はソナタ形式を下敷きとして構築されているとともに、いくつかの動機(たとえば「登山者の動機」)が活用され、全体を有機的に統一しているのです。

この作品は続けて演奏される24の部分からなり、それらにはタイトルが付いています。「夜」における描写の後、別荘の裏手にみえるアルプスの峰峰からの「日の出」を経て、「登山」が始まり、下山すると日が暮れ、再び「夜」となるまでを描写していきます。森の中に入ったり、小川の流れや「滝」、「花咲き乱れる草原」に沿って歩くさまが見事に音楽で表現され、「オーケストラで描写できないものはない」というシュトラウスの言葉が思い出されます。また、この作品では100人を越えるオーケストラが必要となるのですが、そのなかには珍しい楽器が使われています。たとえば、「山の牧場」でのカウベルは、のどかに草を食べる牛を思い起こさせます。下山時の「雷鳴と嵐」では、ウィンドマシーン(風音器)やサンダーマシーン(雷鳴器)を使って激しく吹きすさぶ風や雷を表現しているのです。このように、《アルプス交響曲》は、音による一大絵巻という感じの音楽ではありますが、それがこの作品の魅力ではありません。この大作はソナタ形式を下敷きとして構築されているとともに、いくつかの動機(たとえば「登山者の動機」)が活用され、全体を有機的に統一しているのです。