CD誕生直後の1982年に発売されたヤマハCDプレーヤーの第一号機。ディスク装填はトレイ式ではなくドライブメカごとスライドアウトするタイプで、前面操作の“コンポスタイル”でありながら、回転するディスクの記録面をミラー越しに眺めたり、ピックアップのおおよその位置をバーグラフ状のLEDで表示する機構を備えていた。アナログレコードしか知らなかった当時のオーディオファイルにとって、演奏中のディスクやピックアップの動作は見えて当然のものだったのだろう。まだ主要デバイスの選択肢が限られる中、本機はリニア16bitツインD/Aコンバーターやデジタル/アナログ分離のセパレート電源といった正攻法で“音の違い”を追求するとともに、制御系を中心に自社開発のカスタムICを投入して技術的な独自性も主張した。ヤマハ流の美意識が隅々にまで行き届いた端正なスタイリングは、30年以上を経たいまも輝きを失っていない。

History of CD player

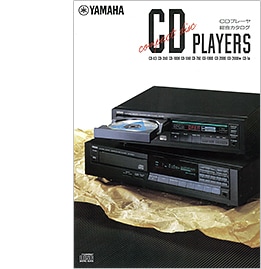

自社開発・自社製造による最先端のデジタルプロセシングLSIと、楽器メーカーらしいアコースティックへのこだわり。1980~90年代、CDというメディアがもっとも熱かった季節のヤマハCDプレーヤーは、常に時代をリードしながらオーディオ再生の本質を忘れず、いまに語り継がれる数々の名機が生まれました。

開く

閉じる

開く

初代CD-1の改良型として1983年に発売。高い評価を得たCD-1の魅力はそのままに、最初期のCDプレーヤーにおいて各社共通の課題であった動作の安定性や信頼性を改善して完成度をさらに高めた。音質面ではDACデバイスとローパスフィルター(当時はまだデジタルフィルターではなく高次のアナログフィルターのみだった)を一新、ヤマハらしい音楽性豊かな表現力によって「CDの音には個性がない」という人々の先入観を覆してみせた。機能面では初代CD-1の大きな特長だった電動開閉式のメモリープレイ用キートレイとサブディスプレイが廃止され、市場からの要望が多かった10キーやヘッドホン端子が代わりに装備されてパネルの表情も変わっている。初代CD-1はわずか1年の短命に終わったわけだが、これは初期のCD技術がまだ発展途上で、メーカーも顧客も手探りの状態だったことを示している。いっぽうCD-1aはロングセラーとなり、ヤマハのフラッグシップとして約3年間販売された。

閉じる

開く

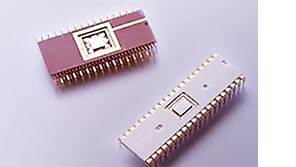

大きな期待を集めて登場したCDも、最初の需要が一巡した後は低迷が続いた。最大の理由は、やはりハードもソフトも高価だったことである。本格普及への一里塚とされた10万円を切るCDプレーヤー、その価格帯に一番乗りを果たしたのが1983年に9万9800円で発売されたCD-X1だった。CD-X1には自社開発・製造による2基のオリジナルLSIが投入され、これによる部品点数の大幅削減(製品全体での部品点数は従来比約1/3となった)こそが業界最低価格への切り札となった。LSIのひとつはサーボコントロールを担当するYM3511型、もうひとつはデジタル信号の復調・処理を担当するYM2201型。特に後者には2倍オーバーサンプリングのデジタルフィルターまでをワンチップ化することで、高音質化と信頼性向上、コスト低減を同時に達成したのである。リニア16bit仕様のDACデバイスはヤマハ初となるラダー型(シングル)。筐体がミニコンポサイズであることと10キーが省かれたことを除けば機能面も上級機と比べて遜色なく、爆発的な人気でCDの市場拡大に貢献した。

閉じる

開く

CDプレーヤーの高性能化と低価格化に大きな役割を果たした2基のヤマハオリジナルLSIを採用した初の高級機。制御系を中心とした基本プラットフォームを標準化し、それをベースに高音質設計を積み上げていくという高級CDプレーヤーづくりの合理的手法がこのモデルを契機に確立された。CD再生中の振動が音質に及ぼす影響を解明するVMA=振動変調解析法に基づいて開発された「VMスタビライザ」と呼ばれる銅メッキ鋼板をオーディオ基板の裏側に取り付けたほか、ダブルボトム構造や鋳鉄製のヘビーインシュレーターなど、明確な音像と低音の量感を得るための高い筐体剛性を実現。さらに低インピーダンスを追求した強力な電源部、パワーアンプとの直結を可能にするリモコン対応・電動アナログボリューム式の可変出力も装備されている。DACデバイスはリニア16bitのシングルで、これに左右独立のデジタルフィルターを組み合わせた変則的な構成を採っていた。ブラックパネルのCD-2000、シルバーパネルでサイドウッド付きのCD-2000Wの2タイプがある。

閉じる

開く

18bit4倍オーバーサンプリングの「ハイビットデジタルフィルタ」と、16bit DACを浮動小数点処理で実質18bit動作させる「18bit動作D/A変換」との組み合わせによってトータル16倍の分解能を実現する「ハイビットデジタル」を初めて搭載。この分解能を活かした0.4dBステップ、ダイナミックレンジ120dBの純デジタルボリュームも装備され、パワーアンプ直結のシンプルなシステムをより現実的なものとした。世界初となる16bit精度を超えるCDプレーヤーの商品化は、デジタルフィルターを含むデジタルプロセシングLSIをすべて自社開発・自社製造するヤマハならではの快挙であり、このモデル以降のオーディオ界ではマルチビットDACのスペックを競い合う「ハイビット競争」が展開されることになる。ハイビット化は微小レベル信号の音の透明感を飛躍的に向上させる反面デジタルノイズや機械振動といった外乱の影響を受けやすいことから、ここではアナログ/デジタルのセパレート電源や回路ステージを独立させるセパレートシート設計、肉厚のアルミトップカバーとダブルボトムによる高剛性シャーシ、CDメカニズムのフローティングマウントなど、物量を投じた輻射・共振対策が一挙に進んだ。その結果、本体質量は前作CD-2000の2倍近い15.0kgに達している。

閉じる

開く

ヤマハ創業100周年を記念するモニュメンタル・プロダクツ「ヤマハ10000シリーズ」の一員として1987年に登場。パワーアンプMX-10000、コントロールアンプCX-10000、フォノイコライザーHX-10000の計4製品でシステムを構成し、過去・現在・将来のあらゆるメディアに応えていくことが標榜された。回路構成はCDX-2200にも採用された当時最新の「ハイビットデジタル」(18bit4倍オーバーサンプリング・デジタルフィルター+浮動小数点処理による18bit動作D/A変換)をベースに、5次ニューアクティブフィルターと完全DCカップリングのローパスフィルターを加えたもので、CDメカニズムにも放送局仕様の極太(4.5mm径)モータースピンドルやトラック最内周~最外周0.7秒の超高速アクセスを実現するリニアモーター駆動ピックアップなどを採用した4モーター搭載の専用品が新規開発された。筐体はデジタル部とアナログ部をそれぞれ独立したボックスに分離収納し、ひとつのボディでセパレート機の価値を目指した「高剛性2BOX2重シャーシ」。弾性のあるマウントやダンパーによるフローティング構造を随所に採用して、外部振動の遮断と内部振動の吸収を徹底させたことも当時のトレンドに即していた。ヤマハらしい色として今も人気の高い外装色「チタンカラー」は、この10000シリーズが起源である。

閉じる

開く

初のハイビット機となった前作CDX-2200の改良新製品として1987年に登場。基本設計や外観デザインはCDX-2200を踏襲しながら、10000シリーズをイメージさせるチタンカラーのフロントパネルやゴールドをあしらった操作キーパネル、同じくCDX-10000譲りの4ピース構造・大型ヘビーインシュレーターなどを採用して一段と存在感を高めた。最大のアピールポイントはデジタルフィルターの8倍オーバーサンプリング化で、従来のフォトカプラー方式に代えて採用された可憐とアイソレーション方式によるデジタル/アナログ分離などとも相まって、当時としては驚異的な118dBのS/Nをマーク。さらに、グリッチフリー化を達成したD/Aコンバーター部の精度の象徴として、ローパスフィルターを通さずDACからの信号ををそのまま出力するピュアDACダイレクトスイッチも新たに装備され、DACの“素”の音を聴き比べられる斬新な試みとして愛好家から好評を博した。

閉じる

開く

ヤマハが口火を切った、いわゆる「ハイビット競争」は他社をも巻き込んで年々エスカレート、1988年に発売されたCDX-2020ではついに20bit8倍オーバーサンプリング・デジタルフィルターと22bit動作4DACを組み合わせた「新・ハイビットシステム」へと発展した。従来の18bitシステムが16bitDACを浮動小数点処理で18bit化していたのに対し、新しい22bitシステムは最新の18bit DACに4bit DACを外付けした独特の構成。これにより時間軸方向で8倍、振幅軸方向で16倍の高分解能と、120dBに達する高S/Nを獲得した。筐体設計も一新され、シャーシ内部の完全銅メッキ化やスパイク/パッド選択式のGPレッグ、CDX-10000と同等の高剛性メカユニット、大型2トランス構成のD/A分離強力電源部など、10000シリーズを彷彿させる重装備が奢られた。いま振り返れば「ハイビット競争」は行き過ぎの感なきにしもあらずだが、ハイビット化によって微小レベルの再現性に光が当てられた結果、デジタルノイズや機械振動を抑え込むノウハウが短期間で蓄積され、ヤマハのみならず日本のオーディオ界全体の財産として生き続けていることは否定できない。ヤマハはこの世代をもってハイビット方式にピリオドを打ち、次期フラッグシップモデルのGT-CD1からは1ビット方式の独自技術である「I-PDM」を採用していくことになる。

閉じる

開く

微小レベル信号の正確な再現と、それを支える高剛性・無共振化の実現。CD誕生以来10年間、追求され続けてきたテーマに対する究極的な解答としてヤマハが辿り着いたのが、アナログプレーヤーGT-2000で成果を得た「GT思想」(GT=Gigantic&Tremendous、途方もなく巨大な)、すなわち重力によってすべての振動を無力化しようとする思想であった。砲金鋳物から削り出した質量3kgの円形ハウジングにCDメカニズムを固定して60mm厚のウッド製プレーヤーベースにマウントし、プレーヤーベースの下に吊り下げられたエレクトロニクス部を貫通する形でそれをダイレクトに接地させる。CDメカニズムはクランプ機構を持たず、スピンドルにディスクを直接載せて真鍮製スタビライザーの自重(160g)で押さえ、さらに10mm厚のガラス製リッドで蓋をする。それまでCDプレーヤーの常識となっていたフローティング機構を完全に排除したプリミティブかつ本質的な構造は、当時のオーディオ界に大きな衝撃を与えた。D/Aコンバーター部にはヤマハが開発した新世代のI-PDM方式1bit DACを左右独立で搭載。トランスポート部とプロセッサー部を完全分離しながら最短距離に結ぶ一体型セパレート構造と、それを見事に言い表した独創的な外観デザインは、ヤマハのCDプレーヤー史を飾る主役にふさわしいものだ。

閉じる