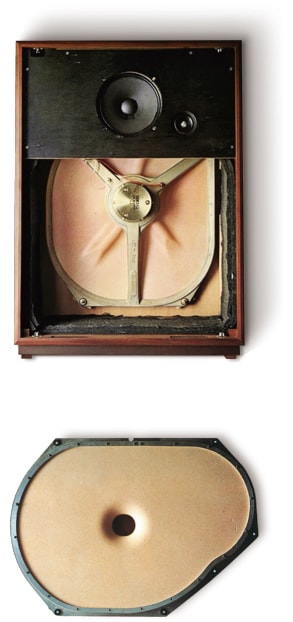

ヤマハ・ナチュラルサウンドスピーカーの記念すべき第一号機が、1967年に発売されたNS-30とNS-20である。いずれも、エレクトーン用としてヤマハが独自開発したユニットをHiFiオーディオ向けに改良したJA-6002型(振動板寸法89×63cm、NS-30に搭載)、JA-5002型(同68×50cm、NS-20に搭載)を中心とした変則的3ウェイ構成で、両者はユニットとキャビネットのサイズを除き同一の構成であった。NS-30はJA-6002型の、NS-20はJA-5002型の巨大なユニット寸法から逆算してキャビネットの大きさが決められており、前者は高さ1030×横幅740×奥行315mm、後者は高さ860×横幅620×奥行310mm(いずれも1台あたり)と往年の大型スタジオモニター並み。わかりやすく言えばNS-30はJBL4343、NS-20でもダイヤトーン2S-305に匹敵するバッフルサイズを持っていた。特異な発泡スチロール製の変形振動板を持つこのユニットは「ナチュラルサウンドスピーカー(NSスピーカー)」と名付けられ、これ以降ヤマハが一貫して使い続ける“ナチュラルサウンド”という言葉の語源となっている。キャビネットの背面側いっぱいに装着されたNSスピーカーは前面(つまりユニットの裏側)もほぼ開放状態でフルレンジ駆動され、さらに30cm(NS-30)または20cm(NS-20)の“スコーカー”と5cmのホーンツィーターによる2ウェイを前面側に装着することで、反射音の効果を積極的に活用した音場型スピーカー的な構成を採る。そのため、当時の資料の表現を借りれば、アップライトピアノと同じく背面を壁から離して設置することが推奨されていた。興味深いのは、壁からの推奨距離が当時の国内向け資料には「5~10cm」、海外向け資料には「6インチ(約15cm)」と異なる数値で記載されていることだ。この事実からは、当時「日本国内の住環境で15cmは販売上厳しい」との営業的判断があったとも推測できる。実際NS-30/NS-20の販売は北米などでは一定の成果を得たものの、国内市場でははそのサイズと設置条件ゆえに厳しかったようだ。空前絶後の独創性で大きな反響を呼んだNSスピーカーはその後、ユニットに小型のJA-5004型(振動板寸法58×46cm)、JA-3501型(同51×38cm)、JA-3502型(同45×32cm)などを加え、モジュラー型セットステレオや壁掛け可能なコンパクトスピーカーへと製品ラインアップを拡大。ヤマハHiFiコンポーネントの第一作である700シリーズの推奨スピーカーとなったNS-570(1973年)まで、約5年間にわたりヤマハスピーカーの顔であり続けた。1974年以降、一般的な丸形スピーカーを採用したNS-600シリーズやNS-1000Mの大ヒットもあって、NSスピーカーはオーディオ製品のラインアップから姿を消すが、再生をルームアコースティック込みで考える楽器メーカーらしい発想は、やがて世界初のデジタル・サウンドフィールド・プロセッサーDSP-1(1986年)や一連のホームシアター製品を生み出していくことになる。

History of Speaker

1950年代後半から1960年代にかけて、画期的な新楽器として構想されたエレクトーンに開発資源を集中させるべくHiFi製品の新規発売を中断していたヤマハは1967年、そのエレクトーン用に開発したユニットをHiFiオーディオ向けに改良・転用した「NS(ナチュラルサウンド)スピーカー」でHiFiスピーカーメーカーとしてのキャリアをスタートさせました。さらに1974年発売のNS-1000/1000Mでは、世界初のピュアベリリウム振動板が生み出すクリアで開放的なサウンドによって世界的な評価を獲得。その後も、独自のシート製法で良質なサウンドを身近な価格にしたNS-451やNS-10M、空気振動を積極的に制御してスピーカーの再生限界を拡大するアクティブサーボテクノロジーを採用したAST-1など、総合力を活かした独創的なアプローチで音への信頼を築いていきました。

開く

閉じる

開く

1972年秋、ヤマハは同社初のオール丸形ユニットを採用したNS-600シリーズの第一弾として、普及~中級ブックシェルフスピーカーのNS-620/NS-630/NS-650を発売する。さらに翌73年春には上級機のNS-670とNS-690が登場、これにより独創的な変形ユニットの「NSスピーカー」からコンベンショナルな丸形ユニットへの移行が完了した。同じNS-600シリーズでも、1972年登場の下位3機種がウォールナット調仕上げでバッフル部を落とし込んだオーソドックスな外観デザインであったのに対し、1973年登場の上位2機種には同時期に発売された新世代HiFiコンポーネントと共通のキャストール・オープンポア仕上げを採用。側板の断面を見せない“三方留め”構造のモダンなアピアランスへと一新された。スピーカーユニットはNS-670のウーファーがNS-650用の改良版であるJA-2501A型であることを除けばNS-690用、NS-670用とも完全新設計で、大型フェライトマグネットと銅リボン線エッジワイズ巻きボイスコイルを持つウーファー、吸音材を詰めたバックキャビティを設けてfo(最低共振周波数)を下げたタンジェンシャルエッジ一体成型のソフトドーム型ミッドレンジ、ボイスコイルボビンと振動板とを一体化したソフトドーム型ツィーターなど、その後のヤマハスピーカーのスタンダードとなる技術がここで確立されている。ミッドレンジとツイーターの振動板材質はベースとなる布地に熱可塑性樹脂(主に形状を維持する役割を果たす)と粘弾性ゴム系樹脂(主に共振をダンプする役割を果たす)を二重コーティングしたオリジナル素材。これは後にヤマハのソフトドーム型ユニットの標準仕様となったほか、NS-1000Mのウーファー用エッジなどにも使われた。また、ヤマハの合金技術によるアルミダイキャスト製フレームを全ユニットに採用し、その金属感やメカニカルな構造を天然木のナチュラルな風合いとの対比で際立たせた外観デザインも、ヤマハスピーカーが獲得した新たなアイデンティティと言えよう。発売当時、同期のプリメインアンプCA-1000とのコンビで聴くNS-690のナチュラルで繊細な音色は従来の国産機にない“ヨーロピアン・サウンド”として大評判になり、翌年登場するNS-1000Mと人気を二分した。

閉じる

開く

SIT(縦型パワーFET)と並ぶヤマハHiFiの伝説的技術、ピュアベリリウム振動板を採用した最初のスピーカーシステムが、1974年に発売されたNS-1000/NS-1000Mである。ベリリウムは軽量で高剛性・高硬度、チタンやマグネシウムと比べて2倍以上という音の伝播速度を持つ理想的な振動板素材として早くから注目されてきたが、脆いために加工しにくく、しかも腐食しやすいなどの理由から、それまで実用化された例はなかった。ヤマハでは、最先端のLSI製造に用いられる電子ビーム真空蒸着法と、ピアノフレームづくり以来培ってきた特殊合金技術とを応用し、純度99.99%の純ベリリウムをプラズマ化して振動板型に蒸着・成型する独自の製法を開発。ピュアベリリウム振動板の商品化に世界で初めて成功した。NS-1000/1000Mは、このピュアベリリウム振動板を採用した世界初のユニットである8.8cmミッドレンジ=JA-0801型と3.3cmツィーター=JA-0513型、そして本製品専用の新開発コーンを採用した30cmウーファーのJA-3058(NS-1000)/JA-3058A(NS-1000M)を搭載した3ウェイブックシェルフで、そのワイドレンジで正確な音調、とりわけ輝くような中高音の開放感とクリアネスは発売と同時に世界中で大きな反響を呼んだ。特筆すべきは、それまで日本製スピーカーの音をほとんど認めてこなかった欧米のオーディオ専門誌がこぞって最大級の評価を与えたことで、日本製の高級スピーカーとして初の世界的なヒットモデルとなった。さらに発売2年後の1976年にはスウェーデン国営放送がNS-1000Mを公式モニタースピーカーに選定し、タンバーグ、セレッション、B&O、B&Wといった欧州の名門メーカーを抑えて1000台の受注を獲得。さらに1978年にはフィンランド国営放送もNS-1000Mを採用、計200台を納入するなど、プロフェッショナルモニターとしても確固たる地位を築いていった。外装は、家庭用高級機という位置付けだったNS-1000(発売時価格14万5000円/1台)が黒檀高級ウレタン塗装仕上げ、家庭用からスタジオユースまでを想定したNS-1000M(発売時価格10万8000円/1台)が樺の半艶黒色塗装仕上げで、前者はひと回り大きな肉厚のキャビネットと着脱式サランネットを持ち、質量も後者の31kgに対して39kgと8kg重かった。価格の違いを見ても判るように、NS-1000のキャビネット仕上げは高級木目ピアノにも匹敵するほどに贅を尽くしたものだったが、やはり人気は黒一色の精悍なデザインと圧倒的なコストパフォーマンスが魅力のNS-1000Mに集中。その後、改良型というべきNS-2000(1982年)やNS-1000X(1986年)が発売されてもオリジナル機としての評価が揺らぐことはなく、他のベリリウム振動板搭載モデルがすべて生産を完了した1997年まで、実に23年間にわたり20万台以上を販売するロングセラーとなった。

閉じる

開く

NS-451は、従来のヤマハスピーカーの主たる購買層ではなかった若年層にターゲットを絞り、低音の魅力をベースにした快活な音づくりとリーズナブルな価格を目指して開発された入門クラスのバスレフ方式20cm2ウェイシステムである。最大の特長は「ストロングウーファ」と称された白いウーファーユニットの製法にあり、これが高いコストパフォーマンスを実現する重要な鍵となっていた。「シート製法」と名付けられたそれは、ごく簡単に言うと、コーンの形に紙を漉いていた従来の製法に代えて、型抜きした板紙を円錐状に丸めてコーンを作ってしまおうというものだ。当時のカタログには「密度や厚みのムラのきわめて少い……」「軽量にもかかわらずきわめて腰が強く……」などとメリットが謳われているが、均一・均質なことが当たり前の板紙そのものを丸めて作っているのだから当然と言えば当然。比較的大口径で高能率のペーパーコーンスピーカーを安価に、しかも音質チューニングの自由度を確保しながら安定供給するための、まさにコロンブスの卵的なアイディアであった。NS-451は、総額10万円台のシステムコンポに組み入れられる低価格(2万6500円/1台)でありながら音楽をしっかり味わえるヤマハならではの入門スピーカーとして若いファンを獲得、さらにシート製法による白いウーファーのアイディアは世界的ベストセラーのNS-10Mなどヤマハを代表する多数のHiFi&シアタースピーカーに採用されていった。シート製法スピーカーの問題点は円錐を貼り合わせた部分が筋となって見えてしまうことだが、真っ白な色のおかげで目立たず、不思議と嫌な感じはしない。シート製法スピーカーの振動板が眩しいほど白いのは、「紙の地色を活かす」「製品を個性的に見せる」といったことだけでなく、貼り合わせた部分が目立たないことも理由のひとつだったのではないかと思う。

閉じる

開く

NS-1000Mと並ぶヤマハスピーカーの代表作であり、シリーズ累計で30万台以上が販売された、世界でもっとも有名なスピーカーのひとつ。現在でこそ小型スタジオモニターの代名詞として知られるNS-10Mだが、実は当初からそれを狙ったわけではなく、もともとはNS-451(1976年)に続く若者向けローコストHiFiスピーカーの第二弾として企画されたものだ。新たに密閉型を採用したキャビネットは既に世界的評価を得ていたNS-1000Mを遊び心たっぷりに、しかも本気で再現しており、7工程の塗装を施したブラックの樺リアルウッド突板仕上げや三方留め構造、ユニットの左右対称配置、モデル名エンブレムといったところまでNS-1000Mのイメージそのもの。当時としては珍しい2台1組梱包、ペアで5万円というわかりやすい価格設定も、手に提げて持ち帰れるようデザインされたファッショナブルな梱包箱も、すべてがエポックメーキングであった。外形寸法はNS-451や同クラスのライバル製品より二回りはコンパクトで、大きさと価格が正比例していた当時の普及価格帯への投入はそれなりの冒険だったはずだが、従来の大きなスピーカーが古く思えてしまう明快なコンセプトとサイズを超えたサウンド、そして小さく置き場所を選ばないという実用上のメリットが相まって、ひとつの現象と言えるほどのブームを巻き起こした。ウーファーはNS-451と同じくシート製法によるホワイトコーン、ただし口径が18cmと少し小さい新設計ユニットで、マグネットをアルニコからフェライトに変えて密閉型キャビネットに対応した。トゥイーターはNS-690IIと基本設計を共有するタンジェンシャルエッジ一体成型の3.5cmソフトドーム、使用頻度が少ないレベルコントロールを思い切って廃止するなどサウンドマニアをも唸らせる純度の高い音質仕様であった。NS-10Mの、音楽のエッセンスを巧みに摑み取って聴かせる希有の才能はプロのサウンドエンジニアやミュージシャンの間でも評判となり、やがて世界中の録音スタジオなど音楽制作の最前線に必要不可欠のツールとして広く浸透していくことになる。ところで、初代NS-10Mには「ビッグベン」という愛称が与えられていた。その心はPDFカタログの冒頭で高らかに謳われているので、当時をご存じでない若い方も、古過ぎて忘れてしまったという方も、ぜひご一読いただきたい。そこには「初めてステレオセットを手にする若い人にこそ本物を聴かせたい」というNS-10M誕生の真意が凝縮されていると思うからだ。

閉じる

開く

NS-1000Mを成功に導いたベリリウム振動板など、世界が注目するヤマハの最先端技術を駆使してフルサイズのフロア型スタジオモニターを作ったら、果たしてどんな音が聴けるのか。1978年に登場した最高級フロア型スピーカー=FX-1は、そんな開発者たちの純粋な探究心と、日本中のオーディオファイルの期待を背負って登場した。PDFで掲載したカタログの冒頭に次のような一文がある。

「音のあり方といったようなことで正直にいえば、とやかく言ってもトータルな音の魅力ということでは明らかに一つの巨峰であるJBLやアルテックの良さをストレートに意識し、新しい噴火によって新しくより高い峰を築こうとしています。」

当時、JBLやアルテックなどのフロア型スタジオモニターは絶対的な存在であり、それらと肩を並べ、凌駕していくことがヤマハのみならず日本のスピーカーメーカーにとっての夢であった。38cmウーファーとホーン型ミッドレンジ/トゥイーターの3ウェイ構成やオールアルニコマグネットによる磁気回路、キャビネットのプロポーションなど、FX-1の基本構成は当時ハイエンドのオーディオファイルからも賞賛を集めていたJBLの最新スタジオモニター=4333Aとの近似性が認められる。さらに各ユニットに目を移しても、コルゲーション付きノンプレス・ペーパーコーンのウーファー、スラントプレート式アコースティックレンズを装着したリアローディングホーン型ミッドレンジ、リング型ダイヤフラムを持つホーントゥイーターなど、細部までJBLのプロ機を強く意識して開発されたことは明らかだった。しかし、これをもってFX-1がJBLの単なる模倣である、と結論づけてしまっては面白くない。全スピーカーの最高峰に位置するフロア型スタジオモニターというレギュレーションのなかで、長い伝統に磨かれてきたその様式に最大限の敬意を払い、ヤマハの素材や製造技術がどこまで通用するのかを正確に見極める。そのために敢えて、各論のテーマをJBLとぴったり揃えて勝負を挑んだ、というのが開発陣の真意だろう。プロ機として酷使されるにはあまりに贅沢で精密に過ぎたFX-1は、そのセールスにおいてJBLやアルテックを凌駕することはなかったが、NS-1000Mの密度を巨大なフロア型のスケールで展開してみせるという伝説的な表現力で、いまなお多くのリスナーの記憶にその名を留めている。

閉じる

開く

NS-690IIIは、1973年以来のロングセラーとなったNS-690シリーズの最終モデルとして1980年に登場した。初代NS-690と同時にデビューした白木(キャストール)のキャビネットを持つHiFiコンポーネントは既に世代交代しており、本機の外装もキャストールから、同世代のアンプやプレーヤーとのマッチングを考慮したアメリカンウォールナット・オープンポア仕上げに変更されている。初代NS-690で合板を採用していたキャビネット(裏板のみパーチクルボード)は第二世代のNS-690IIから総パーチクルボード製となり、質量も初代の22kgから27kgへと増加。タンジェンシャルエッジ一体成型ソフトドームを採用したミッドレンジとトゥイーターは見た目や基本設計こそ初代からほとんど変化がないものの、音づくりの決め手となるコーティング材料を変更してリニアリティをさらに向上させている。しかし本機最大のトピックは、世界で初めてスプルース材を100%の純度で用いたヤマハオリジナルのパルプ原料をウーファー振動板に採用したことだろう。音色・音質的にもっとも優れたヤマハのグランドピアノ響板用スプルース材の柾目の部分を厳選し、コーン紙専用として特別に精錬したこのパルプ原料は、ヨーロピアン・エレガンスと評された繊細なサウンドはそのままに、重低音の伸びと立ち上がりの良いクリアな分解能を両立した。オリジナルの魅力を損なうことなく、長期にわたり熟成を重ねたNS-690IIIは言うまでもなくシリーズ中最高の音質的完成度を誇ったが、CDの登場を間近に控えて浮き足立つ1980年代初頭のオーディオ界にあって、アナログ的とも形容すべき素直で飾らないキャラクターが時代遅れに見えてしまったことは否定できない。そして、その直系と呼ぶにふさわしいスピーカーの登場は、CDの普及が一巡した1988年のNS-1 classicsまで待たなければならなかった。

閉じる

開く

FX-1(1978年)に続くベリリウムユニット搭載のフロア型スピーカー「FXシリーズ」の第二弾。ミッドレンジとツィーターの双方に空前絶後というべきオールアルニコマグネットのベリリウムホーンシステムを奢っていたFX-1に対し、このFX-3はNS-1000M用をリファインした8.8cmベリリウムドームミッドレンジのJA0802型と3.3cmベリリウムドームツィーターのJA0526型を搭載する。またウーファーも、FX-1がミッドレンジ/ツィーターと揃えて巨大なアルニコマグネットを用いた38cm口径の内磁型だったのに対して、FX-3のものは一般的なフェライトの外磁型で口径は36cm。大きなフロア型システムであることと振動板素材そのものが同じであることを除けば両者のコンセプトに共通項はあまりなく、そもそも価格ランク(FX-1は58万5000円/1台、FX-3は22万円/1台)からしてまったく違っていた。採算度外視で海外の著名スタジオモニターと戦うことを目指したFX-1とは異なり、FX-3はあくまでNS-1000Mのバリエーションなのだ。ブックシェルフ全盛の国内市場ではやや目立たない存在だったFX-3だが、フロア型が主流の北米などではNS-1000Mのベリリウム・パフォーマンスをスケール豊かな低音とともに楽しめるモデルとして好評を博した。もちろん日本国内でも、当時20万円前後で買えた代表的な輸入スピーカーと比べてFX-3のコストパフォーマンスが際立っていたことは間違いなく、国内向けカタログでは具体的にJBLやタンノイの名を挙げ、フロア型の輸入高級スピーカーに代わる選択肢としてFX-3を薦めている。

閉じる

開く

コンシューマー向け初のデジタルオーディオメディアであるCDの誕生(1982年)と相前後して、スピーカーの世界でもペーパーコーンに代わる新素材を競う傾向がますます顕著になった。なかでも各社間で競争となったのが、スピーカー向きの物理特性を備えたカーボン系素材の活用である。NS-600シリーズ以来一貫してペーパーコーンにこだわってきたヤマハはCD誕生直前の1982年秋、紙を使わない100%カーボン素材のウーファーコーン=ピュアカーボンファイバーコーンをついに発表、NS-2000に搭載してリリースした。その型番からもわかるように、NS-2000は1974年以来8年にわたりヤマハスピーカーの顔として君臨してきたNS-1000Mの直接的な上級機として開発されたモデルだ。既に絶対的な定評を得るNS-1000Mの上位機種ともなれば従来技術のリファインで済まされないのは当然で、その技術的な中心に据えるべくゼロから開発されたのが、ヤマハ初となる33cm口径ピュアカーボンファイバーウーファー=JA3301型だったのである。このピュアカーボンファイバーコーンは、カーボンファイバー素材を長い繊維のまま、つまりカーボン本来の剛性や弾性をフルに活かしたまま振動板に仕立てることを最大のテーマとしていた。具体的には、繊維を一方向に配列したカーボンシートを1/8円(扇形に8等分)の形にカットして8枚を丸く並べ、繊維の方向がすべて放射状になるようコーンの形に固めるというもので、カーボンシートの接着に使う樹脂を除けば100%ピュアなカーボンファイバーコーンを実現した。実績のあるペーパーコーンを棄てて流行のカーボンを採用するには理に叶ったストーリーも必要であり、開発陣はミッドレンジ/ツィーター用のベリリウムに次ぐ音速や弾性率を持つカーボンファイバーを完全な純度で使うため、かくも手の込んだ製法を編み出したのだろう。ピュアベリリウムドームを採用したミッドレンジとツィーターはFX-3用をさらに改良したJA0802A型とJA0526A型。ここでも、蒸着するベリリウム粒子をさらに微細化して音の表現力をさらに高めることに成功している。オーディオ機器が音楽的・人間的であることを強く標榜し、80年代的なトレンドも取り入れたNS-2000は、多少ベクトルは違うにせよNS-1000Mの達成度を8年がかりで正常進化させたマイルストーン的な1台と言えるだろう。

閉じる

開く

1980年代後半、CDの普及や好景気とともに再び勢いを取り戻した日本のオーディオ市場では、いわゆる598(ゴ・キュッ・パ)戦争が繰り広げられた。スピーカー5万9800円前後、プリメインアンプ7万9800円前後という価格レンジのなかに各社の戦略モデルがずらりと並び、媒体もそれを煽ってバトルは過熱。スピーカーについて言えば、どれも似たような3ウェイの大型ブックシェルフだったから、顧客の眼はもっぱら見栄えの豪華さとわずかなスペックの違い(特に質量)に集中した。ウーファー口径30cm以上、質量25kg以上というのが“598スピーカー”の最低ラインで、さまざまな重量物をキャビネットに仕込んで35kg近い質量を稼ぎ出す機種まで出現、ウーファー口径も他社に負けまいと30cm、31cm、32cm……と1cm刻みのスペックが並んだ。1986年に発売されたNS-700Xは、まさにその最前線に投入されたヤマハの“598スピーカー”で、ダイヤモンドに匹敵する硬度を実現したイオンプレーティング・アモルファスダイヤモンド振動板採用のドームツィーターを最大のアピールポイントとしていた。「高電圧の加速度付きイオン銃で振動板のベースとなるチタンの表面にカーボン原子を打ち込み、高硬度のアモルファス層を生成した……」と謳われるこの振動板はヤマハ独自のLSI製造技術を活かしたもので、同じ材質をコーン型ミッドレンジのセンターキャップにも用いることで音色の統一を図り、デジタルソースの高忠実再生を目指した。またウーファーには、2組のクロスカーボンの織目が45度になる状態で貼り合わせた高剛性のツイン・ピュアクロスカーボンコーンを採用。口径は31cm、高級機でもめったに見られない12点留めの固定ボルトも目を惹いた。“598スピーカー”の要件を満たしつつ良質な音造りで好評を得たNS-700Xだったが、ヤマハはこのモデル限りで598戦線から離脱、やがて物量主義とは対極の新しいスピーカーを世に問うことになる。

閉じる

開く

1978年の発売以来不変のまま記録的なロングセラーを続けてきたNS-10Mは、10年目の1987年になって初のリニューアルを受けた。リニューアルといっても変更点はごく実質的な3点のみで、贅沢な7工程塗装の樺リアルウッド・キャビネットやユニット類も含め、その魅力を一切損なわないモデルチェンジとなっている。価格は5000円値上げされたが、純粋な仕様アップでこの価格を維持したことはむしろ良心的と言えるだろう。さて、リニューアルの中身だが、まずはツィーターの周囲に吸音を目的とした5mm厚のリング型フェルト=アコースティック・アブソーバーを装着したことである。初代NS-10Mに対してはスタジオモニターとしての使用が広がるにつれて一部のユーザーからは高音の強さを指摘する声が挙がるようになり(このことはカタログでも言及されている)、とりわけデジタルオーディオ時代に入ると「ツィーターの前面にティッシュを1枚被せる」という使いこなしがスタジオマンの間で流行、それを不要にしたのが前出のフェルトによるチューニングというわけだ。そして2番目がスピーカーターミナルを簡易なプッシュ式からケーブルが抜けにくいネジ式に変更したこと、3番目が耐入力のアップである。もっとも耐入力については、各ユニットの仕様がリニューアル前と同一であるところを見ると、マージンを見込んで低く記載していた許容入力の数値を商品企画の観点から適正値に見直した、と考えるべきなのかもしれない。さらに細かく見比べると、各ユニットの固定ネジが六角ボルトに変更されて、万一の断線などの際に交換しやすくなっていることに気づく。この1987年のリニューアルでは、NS-10M PROを横置き化(正面と背面の文字表記のほかユニットも90度横向きに取り付けられている)し、グリルネットを省いたNS-10M studioと、NS-10M studioに天吊り用ボルト穴とグリルネットを追加したNS-10MCの2機種も業務用モデルとして追加されている。

閉じる

開く

NSX-10000は、ヤマハ100周年記念のモニュメンタル・プロダクツ「10000シリーズ」の一員として、「ノーディストーション・ハイトランジェント」「ノーノイズ・高分解能」を開発テーマに掲げて1987年に登場した。ピュアベリリウムドームのミッドレンジ/ツィーターとピュアカーボンファイバーウーファーによる単一素材(=複合素材を使用しない)のユニット構成はNS-2000(1982年)と基本的に共通ながら、この5年間で精度と応用領域が飛躍的に進歩したコンピューターシミュレーションを駆使してキャビネットやウーファーフレームの無共振化・高剛性化を大きく推進。NS-1000M以来の伝統であるベリリウムミッドレンジ/トゥイーターにも、ベリリウムの巨大結晶化によって伝送ロスを低減するGC(ジャイアント・クリスタル)ベリリウム振動板やGCベリリウムボビン、真鍮製ディフューザーなどを新たに採用して音の分解能とレスポンスをさらに高めている。キャビネットは樺合板12枚積層のラウンドバッフルにグランドピアノの側板と同じ「曲げ練り」の技術を採用、またネットワークはハンダを使わずプラズマスポット溶接で各パーツや線材を直結するなど、コンサバティブな外観とは裏腹に新たな試みが集積されている。キャビネットサイズはNS-2000とほぼ同じで、表面仕上げも同じアメリカンウォールナット(ただし本機は一段とハイグレードな仕上げとなっている)だが、黄金色に輝く真鍮製ディフューザーのおかげで、このスピーカーが特別な1台であることが容易に見分けられるようになっていた。

閉じる

開く

日本市場で“598スピーカー”が消耗戦の様相を呈していたさなかの1988年に登場したNS-1 classicsは、技術的にも意匠的にもそれまでのヤマハスピーカーと関連性のない、しかし実にヤマハ的な佇まいの(強いて言えば旧NS-690シリーズの生まれ変わりと見ることもできよう)HiFiブックシェルフスピーカーであった。ベリリウムやカーボン、チタンといった得意のハイテク素材は封印され、ウーファーは無着色のマイカ混成PPコーン、ツィーターも最小限の形成用フェノール樹脂のみを含浸させた無着色の綿ソフトドームという素朴な仕様。さらにオールアルニコの磁気回路などスピーカーづくりの原点回帰を強く意図していたことは明らかで、その意図は剥き出しのツィータードームや無防備に貼られた白いフェルトにも等しく反復されていた。キャビネットは全面(6面)が樺リアルウッドのウレタン艶出し塗装仕上げで、発売時の価格は5万9500円(1台)。その評価を知っている現代の価値観に照らせば驚くほどリーズナブルな価格に思えるが、当時の顧客にとって、質量30kgの見るからに立派な“598スピーカー”を選ぶか、その1/3にも満たない本機を選ぶか、悩ましい選択だったのも事実である。NS-1は1993年の価格改定(6万5000円/1台)を経て1999年まで12年間にわたり生産され、ゆっくりと着実に支持を広げていった。その技術はA-PMD(Advanced Polymer injected Mica Diaphragm)ユニットとして現代のヤマハスピーカーにも活かされている。

閉じる

開く

ヤマハのサブウーファーやホームシアター製品に広く使われているYST(Yamaha Active Servo Technology)方式は、もともとHiFiスピーカーの低域側再生限界を拡大するための技術として開発された。YST(当時の呼び名は「AST」)方式は①キャビネットの容積とポートの大きさをある一定の条件に合わせたとき、キャビネット内の小さな振幅を大きな振幅としてポートから取り出せる「エアウーファー」、②ボイスコイルのインピーダンスを打ち消すようにスピーカーを駆動して、スピーカーのインピーダンスを見かけ上ゼロにする「負性インピーダンス駆動」という2つの機能からなり、専用スピーカーが前者、専用アンプが後者の役割を果たす。1989年に発売されたAST-1(単品の専用スピーカーAST-S1と専用アンプAST-A10の組み合わせ品番)は、このAST方式を採用した史上初のアクティブ・サーボ・スピーカーシステムである。専用スピーカーはNS-10Mよりさらに小さいA4サイズ・容量6ℓキャビネットに入った16cm2ウェイ、専用アンプはラインレベル入力を持つ薄型2chパワーアンプで、前面のシーリングパネル内には使用スピーカーに応じてアンプの動作特性を変更する専用カートリッジのスロットを備えていた(専用カートリッジは各スピーカーに付属)。カタログには「ピアノの最低音を倍音でなく基音で聴かせる28Hz再生」「部屋を大型スピーカーに占領されることなく良質な超低音再生」などと夢のようなフレーズが並び、実際のサウンドもリスナーの期待を裏切ることはなかったが、HiFiユースとAVユースを兼ねようとした商品企画はオーディオファイルの支持を得るに至らず、専用スピーカーと専用アンプを組み合わせるコンポーネントタイプのAST製品は同年に発売されたスピーカー4機種、アンプ2機種に留まった。いっぽう、この年に登場したAST方式のアンプ内蔵スーパーウーファーやコンパクトステレオのTIFFANYシリーズはヒット商品となり、さらに1991年には超弩級アクティブスピーカーシステムのGF-1にも名称を改めたYST方式のスーパーウーファーが搭載されて音質面での評価も確立した。

閉じる

開く

おそらくすべてのスピーカー開発者にとって、自らの作品であるスピーカーシステムがどんなアンプで駆動されるかわからない、という不確実性を排除したいと考えるのは当然だ。さらにユニット開発の段階まで遡れば、アンプとユニットとの間に差し挟まれるパッシブネットワークさえ妥協の産物ということになるだろう。全スピーカーユニットにひとつずつ直結される駆動アンプとアクティブクロスオーバーを内包して無欠のアクティブスピーカーとなったGF-1は、そうした宿命的な制約をすべて取り除くことで、スピーカーそのもの、ユニットそのものの真価の完全実現を目指したヤマハHiFiスピーカーの集大成である。高さ140cm、質量150kgのキャビネットは上半分の3ウェイスピーカー部と下半分のYSTスーパーウーファー部の2ピース構成。片チャンネルあたり4台の駆動アンプとアクティブクロスオーバーはスーパーウーファー部の背面に4つの独立したモジュールとして取り付けられており、外付けの巨大なパワーサプライ(これだけで25kgある)からは4つのアンプモジュールにそれぞれ独立給電されるという重装備だ。クロスオーバーのスロープやカットオフ周波数は完全固定で外部からは一切調整できず、ユーザーに許されているのは各モジュール最大±2.5dBずつの入力レベルの微調整のみ。完璧に調律されたシステムゆえ安易にバランスを変えられたくない、という開発者の意図が見て取れる。ツィーターとミッドレンジはもちろんピュアベリリウムだが、これまでの真空蒸着による形成ではなく、何とここへ来て鍛造ベリリウムドームを本機だけのために開発・採用してきた。大小2本のウーファーも、本機専用のケブラーコーン+鍛造ベリリウムキャップで、マグネットにはボイスコイル口径を小さく、振動系の動きを軽くできる樹状結晶アルニコを投入(ツィーター/ミッドレンジのマグネットも樹状結晶アルニコ)。さらに全ユニットの振動板には金蒸着が施され、ベリリウムのわずかな鳴きのダンプと全ユニットの音色統一を図っている。まるで有終の美を飾るかのようにその造り込みは徹底しており、ほかにやり残したことがあるとすれば、ウーファーコーンを鍛造ベリリウムにできなかったことぐらいだろう。このGF-1をもって、NS-1000M以来続いてきたピュアベリリウムを巡る開発ストーリーにピリオドが打たれ、ヤマハのスピーカーづくりはホームシアターを主軸とした新たな時代へと舵を切っていく。

閉じる

開く

2003年、久々のHiFi専用モデルとして新規開発されたニアフィールド・リスニング向け高級マイクロスピーカー。世界初の実用化となるマグネシウムコーン採用の7cmフルレンジユニットが本機だけのために開発・採用されたほか、マホガニー無垢材のブロックをくり抜いたワインレッド鏡面塗装のキャビネット、ヤマハの管楽器工場に依頼して実際の金管楽器と同じプロセスで研磨とクリア塗装を施した真鍮無垢材の半球型スタンドなど、音にも外装仕上げにも贅を尽くした独創的な構成が目を惹く。マグネシウムは実用金属中最大の振動吸収性と最小の比重を兼ね備えたオーディオ用として理想的な物理特性を持つ素材だが、主に加工性の問題からスピーカー振動板への応用は困難とされてきた。それを克服して完成した小さなマグネシウムユニットの音色は、レスポンスの良さと小口径スピーカーらしからぬ静けさを兼備する独特の味わい。再生周波数特性70Hz~45kHz(-10dB)、出力音圧レベル80dB/2.83V.1mというワイドレンジ・低能率設計のため駆動アンプを選ぶ傾向にあり、その意味では使いこなしの腕を問われる手強いスピーカーだったが、相性の良いアンプと組み合わせたときの精緻で生々しい表現力は、まさしく音楽の小宇宙というカタログコピーにふさわしいものだった。

閉じる