この記事は2009年6月23日に掲載しております。

この記事は2009年6月23日に掲載しております。

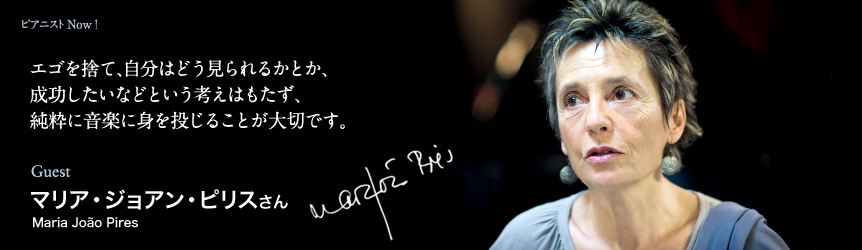

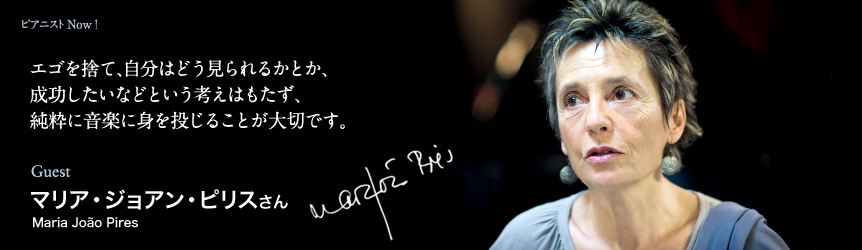

初来日から40年を迎えたマリア・ジョアン・ピリスさん。若い頃に日本語を勉強しておくべきだった、そうすれば今頃は日本に住んでいたかも……と語るほどの親日家。 今回は日本ツアーの合間にワークショップも行い、その想いを人生観と共に語って下さいました。

- pianist

マリア・ジョアン・ピリス - 1944年ポルトガルのリスボンに生まれ。3歳でピアノを始め、5歳で初めて人前で演奏。

ピアノと作曲をリスボンの音学院でフランシーヌ・ブノワに学び、16歳で卒業。

グルベンキアン財団の奨学金を得て、さらにミュンヘン音楽大学でローズル・シュミットに、ハノーファーでカール・エンゲルに師事。15年にわたりエラートで録音、現在はドイツ・グラモフォンと専属契約を結び、協奏曲、室内楽の領域においても幅広く充実した活躍を続けている。

「マリア・ジョアン・ピリス」オフィシャルサイト(ユニバーサルミュージック)

※上記は2009年6月23日に掲載した情報です

エゴを捨て、自分はどう見られるかとか、成功したいなどという考えはもたず、純粋に音楽に身を投じることが大切です。

ポルトガル出身のピアニスト、マリア・ジョアン・ピリスは、とても素朴で真摯で温かい心をもった人である。彼女は「音楽は神への奉仕」と考えている。それゆえ、作品に余分な解釈を付け加えたり、余計な装飾を加えることはいっさいしない。作曲家が意図したものをひたすら追求して楽譜を深く読み込み、自らのテクニックと表現力を磨き上げ、作品の内奥へと迫っていく。

だからだろうか、ピリスの演奏はいつ聴いても心に深く響いてくる。神に奉仕しているピリスのかたわらで頭を垂れ、ひざまづき、全身全霊で音楽を聴き、また、祈りを捧げているような気分になるのである。そして終演後は、心が浄化したような思いを抱き、脳が活性化したような気分になる。

彼女はこれまでの長いキャリアのなかでさまざまな経験をしてきたわけだが、1970年以降それらの経験を生かすべく芸術が人生や社会、学校に与える影響の研究に没頭し、社会において教育学的な理論をどのように応用させるか、その新しい手法の開発に身を投じてきた。99年には芸術研究のためのセンターをポルトガルのベルガイシュ村に開き、その理念をスペインのサラマンカやブラジルのバヒアにも広めていった。

「でも、これらのセンターの活動はいま休止しているのです。というのは、私がこういう活動をしていることばかりがクローズアップされ、本来の教育における私の考えにみなさんの目が向かなくなってしまったからです。私は常に自分が何かの役に立つことを願ってきました。長年ピアノを弾き、さまざまな音楽家と交流し、その交流の輪が徐々に他の分野まで広がって、私自身の活動や興味が多方面へと広がりを見せてきました。その経験を教育という場で生かしたかったのですが、なかなか難しい問題が多く、うまくいきませんでした。何の分野においても同じでしょうが、自分の哲学、理念、目標、夢を実現するのは至難の業です。ですから、しばらく活動を休止し、もう一度自分を見つめ直したいと思っています。いまはその時期なんです。自己の内面と対話をする時期なのでしょう」

ピリスの初来日は1969年。今春の来日は40周年の記念となった。今回はソロとコンチェルト、そしてチェロのパヴェル・ゴムツィアコフとのデュオを披露し、さらにブラジルのピアニストで現在は日本で後進の指導にもあたっているクラウディオ・ソアレスとともにヤマハでワークショップを行い、若手ピアニスト、指導者との交流を果たした。

「私が各地で行っているワークショップは、マスタークラスとは異なります。先生が生徒に一方的に教える形ではなく、両者が勉強するものだからです。2007年11月に5年ぶりに日本にきたときは、たった1回のワークショップしか行うことができませんでした。あのときは3時間でしたが、今回は4月26日から29日の4日間で多くの人々が参加してくれるものとなりました。私は日本の若いピアニストとレッスンをすることが大好きなんですよ。日本のピアニストはいわゆる西洋人とは異なり、感性が豊かで真面目で、音楽に一生懸命に取り組む姿勢を持ち合わせています。この豊かな感受性は日本特有のもので、文化が影響していると感じられます」

ピリスはこの40年で、日本は大きく変化したと考えている。経済、文化、教育、環境、そして人々の生きかた。そこに話がおよぶと、がぜん口調がなめらかになり、また、感情移入も強くなる。

「初来日したときに、もっとも強く感じたのは日本人の勤勉さ。自分の仕事に生涯を賭けて取り組む姿勢には驚きました。なんと一途で真摯で前向きな人たちなのだろうと。それが徐々に西洋の影響を受け、特にアメリカの影響が大きいと思いますが、西洋のものはすべていいと判断するようになったように思われます。日本のよさがかすんでしまうほどに、その気持ちが強くなっていった。でも、いまはまた自分たちのよさ、アイデンティティを取り戻しつつあると感じています。ただし、多くの若い音楽家が西洋に留学していますが、留学先の教育が必ずしも彼らのよさを引き出しているとは思いません。日本人は留学して西洋の教育のなかに身を置くと、言葉や習慣の違いもあるでしょうが、緊張の連続となってしまいます。のびのびと自然にふるまうことができなくなり、ピアノに向っても緊張感が解けない。これではいい音楽は生まれません。私は今回のワークショップで留学している人たちにも会いましたが、こういうことを強く感じました。人間的な感情が押し込められてしまっているのです。なんと悲しいことでしょう。西洋の教育、私も受けてきた音楽教育は、技術的なものを優先します。そして常に新しいものを目指します。教育のすべての面が、知的化しているのです。あるひとつのすばらしい知識があるとすると、それを伝達する手段として「本を書く」「セオリー化する」という方法をとることが多い。これでは、人間の感情は伝達できません。さまざまな経験をしてきた人が次世代の人たちへ何かを伝達するのは、間接的な手段ではなしえることはできないと私は考えています。人が人に何かを伝達するのは、直接行うべきです。私はこの考えにより、ワークショップでは自分の経験と知識、技術、表現法などをじかに伝えます。生徒に伝え、生徒が学び、よりよい演奏が生まれることで、私自身も学ぶことができるからです。緊張している人はすぐにわかります。ボディランゲージでひしひと伝わってくるからです。それをほぐしながら、その人がもつ本来の豊かな感情を鍵盤に託していく。これこそ、教育の真のありかたなのです」

ピリスは、今回ソアレスとともにワークショップを行ったことで、彼があまりにも日本語が堪能なことに驚き、うらやましくてたまらなかったという。

「言葉はとても大切。ソアレスのように話せたら、私ももっと生徒たちと密度濃いコミュニケーションがとれただろうと、残念でたまりませんでした。私は決しておせじではなく、日本と日本人が大好きなのです。若いころに熱を入れて日本語を学んでいたら、いまごろは会話ができたでしょうに。本当は言葉ができたら、日本に住みたいとまで考えているんですよ。この土地で教育に携わりたいわ」

ピリスは天才少女と称され、ごく若いころから世界の名だたるホールで演奏し、著名な指揮者やオーケストラと共演を重ねてきた。国際コンクールでも優勝し、録音も次々と行った。しかし、その後80年代に腕の故障に見舞われ、しばらく演奏から遠ざかることになった。そのころから彼女は「自分が何をすべきか」「どう生きるべきか」を自身に問うようになっていく。周囲にちやほやされることに違和感を抱き、経済的に豊かになることにも疑問を抱いていった。

「人生において何が一番大切かを考える時期だったのです。私はいつも自分の内面と対話してきました。演奏も人にいわれるのではなく、自分が一番弾きたいものを弾いてきました。その姿勢は今後も変わらないでしょう。でも、自分の演奏に自信があるタイプではないので、いつも悩んでいます。その悩みを払拭するには練習するしかないのです。若い人たちにいいたいのもそのことです。ピアノは作品数が多く、練習量も半端ではないはず。でも、音楽に注意深く耳を傾け、自分自身の目を覚まさせ、いろんな感情を開いていく。エゴは捨て、自分がどう見られるかとか、成功したいなどという考えはもたず、純粋に音楽に身を投じることが大切。可能性は必ずあります。自分の心をオープンに、人生の重要な意味を追求していく姿勢をもち続ける。そういう人の音楽は必ずや人の心に響きます」

こういってピリスはおだやかな笑みを見せた。チャーミングで意思が強く、繊細で情感豊かな性格を映し出すその笑顔。その魅力と引力の強さは演奏と同様、世界中のファンを惹きつけてやまない。深い打鍵と躍動感あふれるリズム、一本芯の通った彼女のピアノは、一度耳にするととりこになってしまう人が多い。ピアノとはこんなにも豊かな表現が可能な楽器かと驚く人も。まだナマを聴いたことがない人は、ぜひとも次回の来日で。

Textby 伊熊よし子

※上記は2009年6月23日に掲載した情報です