1960年代に一世を風靡したセパレート型から、家庭用の高級ステレオセットの主流が新しいコンポーネント型へと大きくシフトしていた1972年に発売されたヤマハコンポーネントステレオの第一世代、通称「700シリーズ」のプリメインアンプ。MM専用とMC専用の2組のフォノ入力、テープデッキ入出力とAUX入力も各2系統、さらにミキシングボリューム付きのステレオマイク入力を前面に搭載するなど豊富な入出力系統を備えることが特長で、家庭用のほか視聴覚教育用や店舗などでのセミプロ用途までを射程に入れていたことを伺わせる。パワーアンプ回路はオーソドックスな±2電源の全段直結セミコンプリメンタリーOCL方式、トーンコントロールはその後長く使われることになる「ヤマハ方式」と呼ばれる独自のNF型。外観デザインは翌年登場するCA-1000の片鱗すらない保守的なもので、回路も最新のピュアコンプリメンタリーではなかったが、コンポーネントステレオ参入第一弾ということで敢えて冒険を避けたのかもしれない。現在のコンポサイズよりひと回り小さい横幅400mmのキャビネットは、いまとなっては贅沢なブラジリアン・ローズウッドの突板仕上げ。際立つスペックや外観を持たずマニア受けするタイプではなかったものの、ヤマハらしく丁寧に造られた佳作であった。シリーズ機種として廉価版のCA-500、チューナーCT-700、レコードプレーヤーYP-700/500、カセットデッキTB-700も発売されている。

History of Integrated Amplifier

オーディオ界に旋風を巻き起こしたヤマハHiFiの出世作「CA-1000」から、デジタルソースとの共存を模索した結果としてピュアアナログへの回帰を果たした「AX-2000A」まで。各年代のフラッグシップモデルを中心に、ローノイズ・ローディストーションを追求し続けたヤマハプリメインアンプの歩みをご紹介します。

開く

閉じる

開く

1972年にCA-700/500でコンポーネントステレオ市場への参入を果たしたヤマハは翌73年、これとはまったく異なる新系列のプリメインアンプを登場させた。ヤマハHiFiコンポーネントの代表作として現在まで語り継がれる名作、CA-1000の誕生である。1枚もののアルミフロントパネルと白木(キャストール=栓材のオープンポア仕上げ)のキャビネットを縁取りなしで突き合わせた軽やかなスタイリングはGKデザイングループの手によるもので、それまでの重厚な木目調とも、メカニカルなコンポルックとも一線を画すモダンな美を主張した。もちろんCA-1000の魅力は外観だけに留まらない。低歪で音質最優先の純A級動作と高効率ハイパワーのB級動作をスイッチひとつで選択できるパワーアンプ部のB級-A級動作切り換え機能(世界初)、並みいるライバルを圧倒する18,000μF×2の巨大ブロックケミコン、±0.2dB以内のRIAA偏差と310mV(MM)の許容入力を誇る高精度フォノイコライザーやユニークなコンティニュアス・ラウドネスなど、性能や機能、コストパフォーマンスのすべてにおいてオーディオファイルの心を奪う魅力にあふれていた。マニアライクな中身を清楚なフォルムに包む、というヤマハ流の文法は一夜にしてオーディオ界を席巻したといって過言ではない。パワーアンプ出力はB級動作で70W+70W(20Hz~20kHz、両ch動作時、0.1%THD)、A級動作では15W+15W(同)。動作方式の違いが生み出すデリケートな音の変化と、A級動作時の尋常ならざる発熱。どちらもオーナーだけに許された本物の手応えであった。

閉じる

開く

大きな反響を呼んだ初代CA-1000は1974年にCA-1000Ⅱへ、そして1976年にはCA-1000Ⅲへと発展する。前者がCA-1000の改良版であったのに対し、後者は事実上のフルモデルチェンジ機であり、このときCA-1000Ⅲの上位機種として新たにCA-2000が加わった。ヤマハは1974~76年にかけて最高級セパレートアンプのB-1/C-1、B-2/C-2を相次いで発売、既にオーディオメーカーとして相応の地位を築いており、CA-2000のフォノイコライザーやMCヘッドアンプ、トーン調整にC-2コントロールアンプとほぼ同等の回路が奢られるなど、セパレート機からのフィードバックが早くも始まっていた。このCA-2000ではS/Nの向上を主たる開発テーマに掲げ、そのためにヤマハ自社製のスーパーローノイズ・デュアルFETやスーパーローノイズICを開発・投入。さらにトーン回路の前後に連動するふたつのボリュームコントロールを装備して小音量時の残留ノイズを下げる4連ボリューム、プリアンプ基板を背面端子と直結して信号切り換えを遠隔操作し、信号経路を最短化するユニバーサルジョイント式の入力セレクターなど内部構成も全面的に見直された。パワーアンプはもちろんB級-A級動作切り換え機能付きで、出力はB級動作で120W+120W(20Hz~20kHz、両ch動作時、0.03%THD)、A級動作で30W+30Wと初代CA-1000の2倍近くに達している。生録音やFMエアチェックなどテープ録音への関心が高まっていた時代背景を反映し、初めてレックアウトセレクター(いま聴いているソースとは異なる任意のソースを選んでテープデッキに送り込む機能)やスピーカー出力/録音出力の切り換え表示ができるピークメーターも装備された。メーターの装備は主に商品性の向上が目的と考えられ、シンプルを旨とするヤマハHiFiのコンセプトと必ずしも相容れるものではなかったが、それでもオリジナルCA-1000のイメージを崩すことなく、同じくメーターを装備したC-1コントロールアンプにも通じる精度感を与えているように思う。ちなみに本機の外観は姉妹機CA-1000Ⅲと同一だが、音量調整とトーン調整のツマミ周囲のレタリングを単純な数字からデシベル表記に書き換え、コントロールアンプ部の性能をさりげなく主張しているところが型番以外での唯一の識別点である。

閉じる

開く

1970年代の中盤以降、信号経路やNFBループからカップリングコンデンサーを排除して0Hz(直流)までの再生能力を持たせた、いわゆるDCアンプのブームがやってくる。DCアンプという言葉だけが独り歩きし、とりあえずパワーアンプ部のみをDC化したプリメインが続々と登場していた1977年、ヤマハが初のDCアンプとして発表したのが、DC化本来の目的である信号経路のシンプル化を徹底させた革新的なプリメインアンプ=A-1であった。フォノイコライザーとパワーアンプの双方をDCアンプ化し、さらにパワーアンプをハイゲイン化することで中間のプリアンプをなくし、フォノイコライザー出力やAUXレベルの信号をボリュームのみを介してパワーアンプに直接入力する「ストレートDC構成」を採用したA-1は、それまでプリメインの“格”を表していた数多くの入出力系統も思い切って減らし(テープとAUXは各1系統のみ、スピーカーのA/B切り換えもなくした)、その象徴として入力セレクターを含む操作部の大半をシーリングパネル内に収めたミニマルな外観デザインが採用された。フロントパネルにあるのはボリュームノブと「ディスク」「スピーカー」「電源」の3つの自照式ボタンのみ。「ディスク」のボタンを押すと入力セレクターやテープモニタースイッチの位置にかかわらずフォノ入力が優先され、「スピーカー」のボタンはレコード針の上げ下ろしの際にスピーカーを切り離してノイズを防ぐというスマートな使い方ができた。また、ゲインを0dBとしてディフィート時にも音量差が出ないよう配慮されたトーン回路には10Hz・12dB/oct.のハイパスフィルターが固定で組み込まれ、トーン調整をフラットにしておけばサブソニックフィルターとして機能するなど、あくまでアナログレコード再生にこだわった設計となっていたのだ。パワーサプライは2台の電源トランスに1組(2個)のブロックケミコンという不思議な構成だが、これは2台のトランスをリーケージフラックスをキャンセルするよう配置し、パラレルに接続しているためである。実際にA-1を手にしてみると、ディスク以外の入力を選ぶたびにシーリングパネルを開閉しなければならない(結局開けっ放しで使うことになる)など理想と現実の差を思い知ることになるわけだが、この「ディスク優先」という考え方が、その後のピュアダイレクトスイッチやCDダイレクトアンプへと繋がっていったことは言うまでもない。

閉じる

開く

数ある普及価格帯プリメインアンプのなかでも、ヤマハらしい洗練や良心をもっとも感じさせるモデルのひとつが1979年に発売されたA-5だろう。端的に言えば量より質を重視し、高機能とイージーオペレーションを両立した設計であり、A-1の流れを汲むシンプルで穏やかな表情のパネルフェイスは、大きく立派に見せることを競い合う当時の同クラス製品のなかで独特の存在感を発揮していた。DC構成のパワーアンプ部は40W+40Wとパワーこそ控え目ながら入力段がローノイズトランジスターによる差動増幅、出力段はSEPPと本格的で、フォノイコライザーも初段をカレントミラー差動増幅で受ける贅沢なフルディスクリート構成。フォノ入力のS/Nは86dB(MM)、RIAA偏差は20Hz~20kHzで±0.2dBと極めて優秀で、同価格帯では異例のMCカートリッジ対応もゲイン切り替えによって実現した。このMC/MM切り換えや入力セレクターにはすべて基板上のスイッチをフロントパネルから遠隔操作する構造が採られ、各回路の最適配置と信号経路の短縮化を実現している。入力セレクターに新しく加わった「TV」は、この年にスタートしたテレビの音声多重放送を意識してのものだろう。光沢を抑えたシルキーな風合いのアルミフロントパネルと「間」を大切にした端正なノブ配列、色調と照度が入念に吟味されたであろう上品な自照式ボタンの取り合わせはオーディオファイルのみならずプロダクトデザインに対して高い感度を持つ多くの顧客を惹き付け、「三年間モデルチェンジしません」という異例の広告プロモーションとも相まって息の長い人気を獲得した。

閉じる

開く

CA-2000に変わる新世代のフラッグシップ・プリメインとして1979年に発売されたA-9は、初代CA-1000からの伝統であるパワーアンプ部のB級-A級動作切り換え機能を受け継ぎつつ基本構成を完全に一新し、ボリュームノブを除くすべてのコントロールを角形のプッシュボタンまたは直線的なスライダーで操作する、いかにも80年代的な意匠を纏っていた。この頃、オーディオ界では「A級アンプの音質とB級アンプの効率を両立する」という触れ込みの高効率(疑似)A級アンプが大きな注目を集めていたが、バイアス電流を音量に応じて可変させるというその動作原理には賛否両論あり、ヤマハもそれとは距離を置いていた。こうした“疑似A級”に対する解答としてA-9に搭載したのが、固定バイアス電流のままパワーアンプ出力段のスイッチング歪やクロスオーバー歪を減少させる「ニューリニアトランスファ回路」と、電源/グラウンドラインを定電流化して電源を巡る音声信号への影響を排除する「ピュアカレントサーボアンプ」という独自技術である。ニューリニアトランスファ回路を加えたA-9独自のB級動作は事実上高効率A級と呼んで差し支えないものだったが、純A級動作もスイッチひとつで選択できるこのアンプにとってその必要はなく、ヤマハでも敢えて「B級」という呼び名で通していた。中身はCA-2000を上回る物量投入型で、巨大なトロイダルトランスは左パワーアンプ出力段/右パワーアンプ出力段/パワーアンプドライブ段/プリアンプ部/MCヘッドアンプ部それぞれに独立した5つの巻線を備え、本体中央付近にはオリジナルのプラスチックケース入りブロックケミコン(容量15,000μF×4)が陣取っていた。さらに、接続したスピーカーのQ特性やスピーカーケーブルの直流抵抗をアンプ側から積極的に制御して実使用状態でのダンピング特性を改善する「出力インピーダンス(Ro)コントロール」も新搭載されるなど、CA-2000までの比較的オーソドックスな構成から一転して、ヤマハHiFiのもうひとつの顔である大胆なまでの先進性と独創性を大きく開花させた1台であった。

閉じる

開く

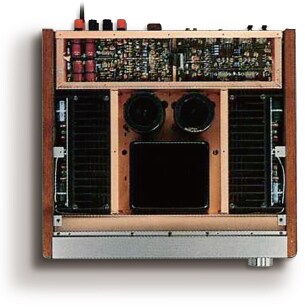

近未来ルックのA-9(1979年発売)にしばらくフラッグシップの座を明け渡していた「ヤマハの2000番」は1983年、見るからにオーディオライクな佇まいと圧倒的な物量を持つ新世代モデル=A-2000として復活を遂げた。伝統のB級-A級動作切り換え機能はついに廃止され、代わりに、数年来の高効率A級論争に対するヤマハの最終解答というべき「Dual Amp Class A with ZDR」による150W+150W(6Ω定格出力、0.003%THD)の高効率A級パワーアンプが搭載された。並立するA級動作アンプとAB級動作アンプそれぞれの出力を負荷(スピーカー)に接続し、負荷の両側からA級動作アンプの側のみにNFBをかけることでA級動作アンプが負荷電流を完全にコントロール、電力損失は高効率のAB級動作アンプが受け持つ……というこの方式は、オーディオアンプの夢というべき全域でのハイパワー純A級動作を実現する画期的なものだった。電源トランスには2台の巨大EI型(大きなほうがA級動作アンプ用、小さなほうがAB級動作アンプ用)が搭載され、ブロックケミコン容量は片チャンネルあたり55,000μF×2の合計22万μF。トップカバーを外しての眺めは単体パワーアンプそのもので、質量は26kgにも達した。また特長的な新機能としてスピーカーの周波数特性を低域側に1オクターブ拡大するラウドネスコントロール的なイコライザー回路「RICHNESS」が搭載され、当時のヤマハを代表するスピーカー「NS-2000」「NS-1000M」の各専用ポジションと汎用の3ポジションを選択できた。フラットなプッシュボタンが並ぶシーリングパネル付きのフロントパネル、ヤマハの高級グランドピアノと同じポリ塗装リアルウォールナット仕上げのキャビネットなど外観デザインは当時のトレンドに即したコンサバティブな印象で、初代CA-1000やA-9のような大胆さは見られないが、裏を返せばヤマハが追う立場から追われる立場になり、またオーディオ市場そのものが既に成熟期を迎えていたことの反映と見ることもできよう。

閉じる

開く

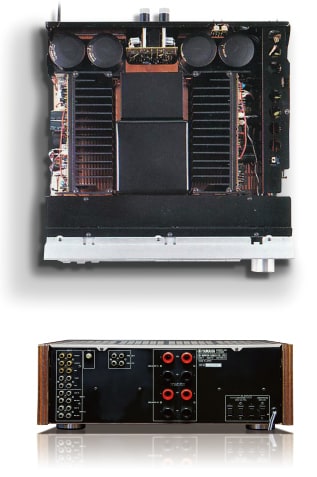

CDやDAT、オーディオビジュアルの普及に伴って、1980年代後半のオーディオアンプはデジタルオーディオや映像ソースとの融合を目指す新たな模索を続けていた。1983年に登場した前出のA-2000も1985年のマイナーチェンジ(A-2000a)を経て1987年にハイビットD/Aコンバーターや映像入出力を搭載したAX-2000へと発展、さらに1990年には再びD/Aコンバーターと映像入出力を外したアナログ音声専用機のAX-2000Aへと目まぐるしく変化した。まだAVアンプというカテゴリーが存在しなかった当時、オーディオアンプがデジタル音声信号や映像信号を取り込むか否かは各社で対応が分かれたが、ヤマハについて言えば、旧AX-2000での経験を踏まえたうえで本格的AVアンプの開発を進め、いっぽうのオーディオアンプはアナログ音声信号の取り扱いに徹するべきであるという意思を最終的に表明したのが、このAX-2000Aであったと言えるだろう。旧AX-2000はヤマハ100周年記念のモニュメンタル・プロダクツである「10000シリーズ」で開発された技術を応用したモデルで、パワーアンプ回路には従来の「Dual Amp Class A with ZDR」以上に優れた全負荷・全領域での純A級動作と低インピーダンス駆動能力を実現するHCA(双曲線変換=ハイパーボリック・コンバージョンA級動作の略)方式を搭載するなど、ピュアオーディオアンプとしての内容も先代A-2000を大きく凌駕するものだった。しかし現実にはD/Aコンバーターや映像入出力ばかりに関心が集まり、オーディオ的にはやや後退した印象を与えてしまっていたのも事実である。そこで改良型のAX-2000Aでは旧AX-2000からD/Aコンバーターと映像系回路をすべて取り去り、旧AX-2000のもうひとつの特長だったアクティブボリュームをさらに進化させて実使用状態でのS/Nを22dB以上改善する「MEGA-SN」(Most Effective Gain Arrangement for Signal to Noise Ratio)回路と、CDやDATなどのデジタルオーディオ機器からのアナログ音声をもっとも高純度に再生する「MEGA-ダイレクトイン」回路を装備した。AX-2000シリーズではついに入力セレクターと音量調整を付属のリモコンでも操作できるようになり、セレクター部には音質劣化を抑えたディスクリート構成のFET電子スイッチが採用されている。シャーシはプリアンプ部とパワーアンプ部を完全に分けた左右完全対称の2BOXコンストラクション、シャーシとフレームはすべて銅メッキ処理とし、パワーアンプの回路基板は非金属のウッドパネルと接するよう左右端に寄せて配置するなど、相互干渉や磁気歪の影響を最小減に留める工夫が盛り込まれていた。1970~80年代におけるヤマハプリメインの集大成であると同時に、デジタルやAVの洗礼を受けた後のピュアオーディオアンプとして、その音質的完成度は揺るぎないものだ。

閉じる