ヤマハシンセサイザーのデザイン

ヤマハの中には製品デザインを専門に担当するデザイン研究所があります。設計課の外装セクションが1963年に意匠課として独立したのが始まりです。所属するデザイナーは現在30名あまり。グランドピアノ、ギター、ゴルフクラブ、オーディオ製品、防音室まで、多岐にわたる製品を担当しています。時には社外に製品デザインを依頼することもありますが、ヤマハのシンセサイザーのデザインはほぼ100%、社内から誕生しています。ここでは、これまでに誕生したヤマハシンセサイザーのデザインを中心に振り返ります。

プレーヤービューとオーディエンスビュー

ヤマハシンセサイザー第1号「SY-1」(1974年)はエレクトーン®のソロパート用キーボードとして開発された楽器でした。エレクトーン演奏中の操作性を追求したパネルレイアウトがなされましたが、全体のデザインは親である当時のエレクトーンに合わせたものでした。翌年発売された「GX-1」(1975年)は、当時のシンセサイザー35台分の音源が入っていた画期的な楽器でした。楽器と椅子は一体化しており、これを支える脚に施されたクロームメッキ周囲の環境を移し込み白い「GX-1」とプレーヤーはステージに浮いているようにも見えました。もちろん楽器はプレーヤーがいてこそのもの、相応しい姿勢で演奏できるよう椅子は可動式となっています。音、形からも未来的な印象を醸し出した「GX-1」は、まさに新しい音楽の到来を伝えているかのようでした。

アナログシンセサイザーの時代は音源部分の容積も大きく、さまざまな制約がある中でもやはり操作性が第一に求められていました。1977年に発売されたフラッグシップモデル「CS-80」はキャスター付きのケースに入った持ち運びができるもので、操作パネルに並ぶビビッドなボタン類が印象的です。プレーヤーにヘビーデューティな印象を与えるだけでなく、側面、背面に木材を用いて温かみを感じさせていました。80年代に入るとデジタルの流れがシンセサイザーの小型化を促し、その外観も変わってきます。音色のメモリーをデジタル化した、ミニ鍵盤、電池駆動、スピーカー内蔵の「CS01」(1982年)は、ステージ上での演奏の自由度を上げることと同時に、当時の“軽さ”を求める若者文化も意識していました。ストラップで肩から下げて演奏する自分をカッコ良く見せるということを実現したのです。操作パネルのシンプルなレイアウト、グレーのボディに印刷した水色のグラフィックは「CS01」の軽快さに結びつきました。

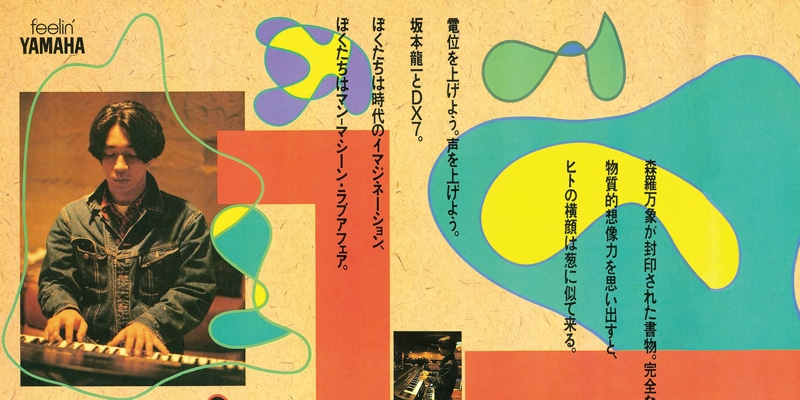

大きく様変わりしたのは、デジタルシンセサイザーとして爆発的な人気を得た「DX7」からです。LSIの搭載により部品数が激減し、スリム化。ステージ上のプレーヤーが鍵盤を奏でる様子が客席からよく見えるように操作パネルをフラットにしました。それまでの立体的な操作ボタンやレバーを排除し、緑色のグラフィックで彩られた平面のメンブレムスイッチを直線的に配列し、初のデジタルシンセサイザーとして、プレーヤーにも強いインパクトを与えることを狙いました。

楽器では珍しかったメンブレムスイッチは印字カラーリングの選択肢が広く、当時ヤマハが発売していたコンピューターと同じブラウンのボディカラーに映えるとしてあの緑色が採用されたのです。「DX グリーン」と称されたこの色は、その後ヤマハのシンセサイザーに折々に登場する象徴的な色となりました。

さらにオーディエンスの視線を意識し、背面にヤマハロゴマークと製品ロゴを大きく入れるようになったのも「DX7」からでした。デジタル化によって操作パネルの“壁”が低くなり、プレーヤーのから点だけでなく、オーディエンスからシンセサイザーとプレーヤーがどのように見えるか、ということも強く意識されるようになりました。この2つの視点がヤマハのシンセサイザーのデザインの中で、その後も大切な要素として継承されていきます。

広がるニーズに応える

80年代の後半になると、シンセサイザーという楽器は一般にも広がり、これまでプロ、セミプロの男性寄りに想定されていたユーザーではなく、初心者に向けたシンセサイザーも登場し始めます。特徴ある操作パネルを持った「YS200」(1988年)はプロダクト・セマンティクスという『機能の意味を造形的に表す』考え方によって形作られました。シンセサイザーの操作をわかりやすく見せるため、パネル上では左から右へと伸びる溝に沿って、音データの読み込み、音量、音色の呼び出し、調整…、最終的に出力へと、音楽制作の流れを示し、併せて楽器に親しみを抱かせることも狙いました。この表現は、当時のポータブルキーボードにも展開されていきました。

同時に、初級・中級者に向けた製品群は、日本国内では「Bシリーズ」(EOS)として結実します。ビギナー向けに機能を特化した「B200」(1988年)は、操作パネルの上部に丸い2ウェイスピーカーが並び、本体の上の左右も角が取れた丸い外観、モジュレーション、ビッチベンドホイールも球体で手に馴染むものでした。丸い形状は後にEOSのアイコンとも言えるものになりました。EOSはプロフェッショナルユースとはまったく違う観点から開発された製品だったのです。

「B200」発売を機に1988年から2007年まで、小室哲哉さんや浅倉大介さんらが審査員を務めた「EOSコンテスト」が開催され、シンセサイザーによる音楽制作のすそ野を広げました。10代、20代の女性層にも支持された「EOSシリーズ」は、商品企画、マーケティングが連動して展開した製品であり、デザインもその中でさまざまな要求に応えていく時代を迎えていました。

ヴァーチャルアコースティックシンセサイザーとして誕生した「VL1」(1993年)のボディにはそれまでのヤマハのシンセサイザーとは異なる柔らかな独特のラインがあり、前後左右どこからみてもふっくらとした立体感が感じられます。「VL1」は、他社がPCM音源を採用する中、世界に先駆けて自然楽器の発音構造を解析した物理モデルを基にしたVA音源を搭載したモデルでした。VA音源によって管楽器や弦楽器などの音をリアルに再現できる新しいシンセサイザーを、デザインではどう訴求するべきか…。それはヤマハらしいアイデアでした。デザインはアコースティック楽器からイメージされ、ゆるやかな曲線、シャンパンゴールドのボディが生まれました。また操作パネルにはピアノ製造の木材技術から生まれた高級自動車の内装用ウッドパネルを使い、アコースティック楽器のような温かみを表現しました。アコースティック楽器、デジタル楽器の双方を製造し、それぞれの楽器をよく理解しているヤマハならではのデザインとも言えるでしょう。

先達へのリスペクト

ヤマハでのシンセサイザーの製造が10年、20年…と歳月を重ねてくると、後継機種など何らかのかたちで前モデルの影響を受けたものも開発されてきます。「EX5」(1998年)はVA音源を含む5種類の音源を搭載した次世代のシンセサイザーとして打ち出され、VA音源へのリスペクトの想いをこめた曲線がボディの左側に表れています。

1976年に誕生した初期の「CPシリーズ」は、アナログ音源方式のElectronic Piano「CP-30」、打弦式の音源を持ったElectric Grand「CP-70」から始まり、その後、ステージピアノに特化して進化していきました。この系譜を引き継ぎ2009年に登場した「CP1」は、SCM音源を採用し、ヴィンテージエレピサウンドとして「CP-70」「CP-80」の音色をも内蔵した、表現力にこだわったフラッグシップモデルです。日本刀のイメージでデザインされたアルミパネルに映り込む鍵盤がプレーヤーの集中力を高め、パネル面の革シボに似た特別な焼き付け塗装は手触りを生み、かつ耐性を成立させました。プレーヤーの操作にしっかり応えるツマミ、側面にはツアーに耐えうる堅牢なウッドパネル、客席からは光り輝くヤマハのロゴマークがはっきり見えます。その外観はかつての名機を彷彿とさせながらも、新しい方向を示しているかのようです。

プレーヤーとオーディエンスをつなぐ

製品のデザインは他のスタッフとコンセプトを固めていくことから始まります。2000年のある日、開発、設計、プロデューサー、そしてデザイナーが、5人のシンセサイザーのプレーヤーを訪ね、新製品開発のためにいろいろな意見を直接聞いたことがありました。当時、ヤマハのシンセサイザーは五里霧中、危機感に駆られながら突破口を探していた時期でした。ヒアリングによって改めて浮き上がってきたのは、プレーヤー自身もオーディエンスの視線を意識しているということでした。ワークステーションとして秀逸であり、ステージではプレーヤーの姿を引き立てるもの。プレーヤービューとオーディエンスビュー。「DX7」のころより脈々とつながるヤマハのシンセサイザーの源流でした。

そして生まれたのが「MOTIF」(2001年)のデザインです。プロが使う道具は他者が見ても美しいもの。「MOTIF」のシルバーのボディカラー、エッジの効いたサイドラインはプレーヤーの研ぎ澄まされた感覚が体現されたかのようにも見えます。また、操作パネルから背面に続く黒いラインは、プレーヤーとオーディエンスをつなぐことをイメージしたもので、これは「MOTIFシリーズ」の中で代々受け継がれることになりました。

本体のOSに一般のパソコンと同様のものを採用し、中身が大きく変わったシリーズ3代目の「MOTIF XS」(2007年)はさらに多様な音楽制作が可能となり、それがコントロールパネルのレイアウトに変化をもたらしました。「MOTIF」のDNAである縦に伸びるパネルの帯には8本のスライダーとノブが並び、オーディエンスとのつながりを変わらず表現しています。同時にパネル上に新たに水平に引かれたラインは音楽編集の操作ボタンを囲んで制作フローを意識づけ、さらに音楽制作に集中できるよう操作パネルの左右を縁取る側面パーツを配しました。このころ市場に他社のシルバーのシンセサイザーが数多く出回っていたため、ボディカラーはデジタルの原点であるモニター画面の緑色を意識してメタリックグリーンに変更。背面はツートーンに配色し、ステージ上で薄い操作パネルが浮いて見えるように演出しました。

この「MOTIF XS」の企画段階でも担当者の間では時間をかけて何度もディスカッションを重ねました。その中から浮かび上がってきたキーワードは「スパイ」。当時は、映画「M:I:III(ミッション・インポシブル3)」が話題となっていたころで、スリリングに活躍する主人公のように、プロフェッショナルであり、スタイリッシュであることがイメージされたというのも今やエピソードの一つとなりつつあります。

デザインにまつわるさまざまなエピソードは尽きませんが、製品はデザインが優れていればヒットするというものでありません。デザイン以外にも、企画、開発、設計、営業、マーケティングなどさまざまな立場からのアイデア、技術が醸成されて製品は生まれます。楽器はインターフェースとして、プレーヤーからオーディエンスへ音楽を伝えるものです。時代を経て脈々とその流れがつながる中、ヤマハのシンセサイザーは今後もこの原点を忘れずに形作られていくことでしょう。