シンセサイザーの命、音色 〜「音色拡張」の歴史と価値〜

もともとシンセサイザーは「自由に音を創造することができる」ことが重要な役割であるわけですが、創造した音色を保存できるようになると保存した音色そのものに価値が出てきます。例えば、著名なミュージシャンが作成した音色と全く同じ音が自分のシンセサイザーから出せたら・・・そんな願望を叶えてくれるのが音色ライブラリーということになります。

もちろん、シンセサイザー本体にもあらかじめいくつかの音色が内蔵され「プリセットライブラリー」や「ファクトリープリセット」などと呼ばれていました。魅力ある素晴らしい音色が搭載されていたのですが、初期段階では本体に保存できる数が限られていました。その一方でレコーディングなどのプロの現場では、楽曲の雰囲気に合わせ音色の調整が行われ、その音色がヒット曲を印象づける重要な要素になっている場合も多々ありました。

本体以外にも音色を保存できるカートリッジ方式を採用

DX7が世界の音楽シーンに急速に普及した理由の一つとして、音色プリセットを拡張できる点が上げられます。音色を保存してワンタッチで呼び出す仕様は、DX7が発売される前のアナログシンセにも搭載されていましたが、基本的にはシンセサイザー本体に保存されるものがほとんどでした。これに対しDX7は、音源そのものがデジタル化されている点を生かし、音色データを抜き差しが可能なカートリッジに保存できるようにすることで、音色の保存数の増加や使用できる音色を拡張することができるようになりました。DX7の本体には32種類の音色を保存できるのですが、これ以外に1カートリッジに64種類の音色が保存されているカートリッジが2個付属しており、購入時点で160種類の音色を手に入れることができるようになっていました。この付属のカートリッジはROM(読み込み専用)カートリッジと呼ばれ、カートリッジ内のデータを書き換えることはできません(本体にロードして編集することは可能)。これに加え別売でRAM(書き込み可能)カートリッジも用意され、こちらを使用すると自分で作成した音色をカートリッジに保存して持ち歩くことが可能になります。

カートリッジ式がもたらした新しい演奏スタイルと音色ビジネス

このカートリッジ方式が採用されたことによりDX7が新たなシンセサイザーの活用法を生み出していきます。その一つがデファクトスタンダードシンセサイザーとしての活用法です。レコーディングスタジオ、ライブツアーなど、当時のポピュラーミュージックではさまざまなジャンルの音楽でシンセサイザーが活用され始めていましたが、レコーディングやステージで使用する際には、作成した音色を保存したシンセサイザー本体を移動させる必要があり、都内でのレコーディング中に地方でのコンサートが入った場合には、別の楽器(別の音色)で代用するといった妥協をする場合もありました。しかし、カートリッジ方式を採用したことで、カートリッジだけを持ち歩けば全く同じ音が出せるため、ライブ用には現地の楽器レンタル会社に用意してもらったDX7を使用しても全く同じ音が出せます。このようにして、プロの現場だけでなく、アマチュアバンド向けのリハーサルスタジオなどにもDX7が普及していきます。これは日本だけにとどまらず、世界中の国々においても同様で、シンセサイザーが使用される場所には必ずDX7が用意される現象は、DX7本体の販売台数にも大きな影響を与えました。

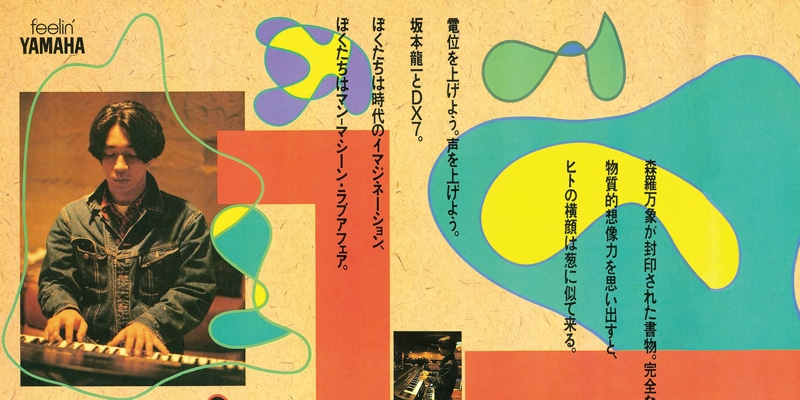

もう一つの側面は、音色そのものをビジネス化するということです。ROMカートリッジに著名なミュージシャンが作成した音色を入れて販売すれば、レコーディングやライブで使用されている音色と全く同じ音を自宅のDX7から出すことができ、憧れのアーティストと同じ音を使って演奏ができるというアマチュアミュージシャンにとって夢のような話が実現します。もちろんDX7自体がデファクトスタンダードして普及しており、プロミュージシャンへの第一歩としてDX7を購入するアマチュア層も増えたため、音色カートリッジ市場も活性化し、本体と音色という相乗効果で普及が加速していきます。

フロッピーディスクで保存容量の拡大

80年代当初には3.5インチのフロッピーディスクが登場し、データを保存するメディアの容量が大幅に向上しました。DX7の音色は32ボイスで約4Kバイト程度だったのですが、2DDタイプの3.5インチフロッピーディスクは約720Kバイトと、単純計算で180倍もの保存容量となります。1986年に発売されたDX7IIFDには、この3.5インチフロッピーディスクドライブが搭載され、RAMカートリッジ以外に音色が保存できるほか、RAM/ROMカートリッジスロットを搭載していない機種の音色データやQXシリーズのシーケンスデータなども保存できるようになりました。また、汎用フォーマットのディスクを使用することでメディアの価格も下がり、フロッピーディスクドライブを搭載したシンセサイザーも増えていきます。

音源方式の主流がサンプリング音源(ヤマハではAWM2音源)に移り変わると、単なる音色パラメーターの保存だけでなく、音色の基となるサンプリング波形を追加したり、サンプリング波形とパラメーターをセットで保存したりする時代に移り変わります。ちなみにサンプリング波形は単なる音色パラメーターに比べると膨大な保存容量が必要で、44.1kHz、16bit、モノラルで1秒あたり約85Kバイトになります。しかもマルチサンプリングといって一つの音色でも音域ごとやベロシティーごとに異なった波形を使うため、約1秒のサンプリングで8音域、8段階ベロシティーの音色でも1音色で5Mバイト以上になってしまい、フロッピーディスク1枚でも収録ができません。とはいえ、90年代当初は2DDタイプの3.5インチフロッピーディスクを使用していたため、サンプリングの長さや音域数、ベロシティーごとに割り振る波形の数を減らし、効率的な音色を作成していました。

また、サンプリング波形を使用したシンセサイザーでは、波形を再生するために必要な本体メモリー容量も重要で、SYシリーズなどでは本体メモリーを増設するためのメモリーボードなども販売していました。

この当時の音楽制作においては、シンセサイザーが生楽器の代替として使用されることも多く、よりリアルな生楽器の音を求められるようになっていたため、シンセサイザーよりもサンプラー専用機に注目が集まっていきます。他社製のサンプラー専用機がデファクトスタンダード的なポジションを獲得すると、サードパーティーからもさまざまなサンプリング波形ライブラリーが発売され、ユーザーの目が一層サンプラーに向いていきます。

もちろんシンセサイザー向けの音色拡張ビジネス自体が縮小されて、サンプラーだけに移り変わったわけではないのですが、ヤマハの音色拡張ビジネスが苦戦をしいられた原因にはもう一つの側面もあります。それは供給メディアの互換性と、機種をまたいだ互換性に乏しかったという点です。例えば、EOS B200用の音色はROMカードで発売されていましたが、同じFM音源を搭載しているV50用の音色はフロッピーディスクで発売されています。また、音色パラメーターの微妙な違いから、同じSYシリーズでもSY77用とSY85用は異なるライブラリーを販売するなど、共通化や標準化ができていないため、機種毎に拡張音色を購入しなければなりません。

これに対し、早い段階からPCM波形をベースにシンセサイザーをリリースしていた他社では、拡張メモリーと波形ライブラリーを一体化した拡張音色カードの共通フォーマットを作成し、後継機種でも購入したカードをそのまま使えるようにする製品をリリースしました。市場ではこれがサンプラーの波形ライブラリーと共に受け入れられ、1990年代のヤマハにおける音色ライブラリー戦略は遅れをとることになってしまいます。

メディアの変化とメモリーの低価格化

1990年代後半になると、Microsoft Windows 95/98の普及に伴いPC用のメモリー需要が増え、価格も毎年のように下がっていきます。さらに保存媒体もスマートメディアやUSBメモリーなど新しいメディアが登場し、サンプリング波形や音色パラメーターを保存する環境にも変化が訪れます。それまでシンセサイザー本体の内蔵メモリーを大きくすると、本体の価格が高騰してしまうため外部メディアによる供給や保存を主流としてきたのですが、メモリー自体の価格が下がるとシンセサイザー本体に大量の音色データ(サンプリング波形を含む)を内蔵する方式が主流となります。

2001年に発売のMOTIFでプリセット384音色(ノーマルボイス)、波形メモリ1,309ウェーブフォーム、2010年発売のMOTIF XFでは1,024音色(ノーマルボイス)、3,977ウェーブフォームと大量の音色を搭載する方向に進化し、AWM2シンセサイザーは新たな局面を迎えます。

拡張用の音色(波形)ライブラリーを販売していた当時、ロック、ポップス、ジャズといったジャンルによる分類や、ブラス、ストリング、パーカッションといった楽器ごとの分類で販売されていたため、ユーザーは出したい音のライブラリーを購入すればよかったのですが、シンセサイザー本体に約4,000種類の音色が内蔵されていると、目的の音を探し当てるのも大変になります。そこで、現在でも使われているカテゴリーサーチという機能が登場するのですが、これがまさに「音色を作る、増やす」時代から「音色を選ぶ」時代に突入したことの証しともいえます。

ネットワーク時代の音色ライブラリー

2010年以降はスマートフォンの普及やネットワーク速度の高速化に伴い、音色データを取り巻く環境もさらに変化していきます。大容量のデータもインターネットを通じ瞬時にやりとりができ、遠方にあるシンセサイザーに対してもネットワーク送信した音色データをUSBメモリーにコピーし本体にロードするといった作業は非常に簡単になりました。さらにシンセサイザー本体にあるUSB端子やMIDI端子をワイヤレスMIDI接続するアダプターも登場し、スマートフォンとシンセサイザーをワイヤレスで接続することも可能になりました。この機能を使用して、さまざまなクリエイターの音色を世界中で共有できる「Soundmondo」というアプリケーションもヤマハから登場しています。シンセサイザーの命ともいえる音色は、本体の内蔵メモリー容量という制限を超え、世界中に存在するコンテンツの中から選択できる「無限音色数時代」に突入したのです。

最新のハードウエアシンセサイザーを推進するためのアプローチ

DX7時代には、本体のメモリー容量を補完する目的で作られた音色拡張システムですが、いずれもその当時発売されていた機種ごとのライブラリーを提供する形式でした。しかし、MOTIF以降のシンセサイザーでは、その後に発売された機種においても音色ファイルの上位互換性を保つように設計されており、過去のモデルで作成したお気に入りの音色を最新モデルでも活用できるようになっています。

MONTAGE Mの保存データは.Y2A(すべてのバックアップ)、.Y2U(ユーザー領域のみ)、.Y2L(ライブラリーファイル)、という拡張子で保存されますが、MOTIF XS(.X0A、.X0V、.X0G、.X0W)、MOTIF XF(.X3A、.X3V、.X3G、.X3W)、MOXF(.X6A、.X6V、.X6G、.X6W)、MONTAGE(.X7A、.X7U、.X7L)、MODX、MODX+(.X8A、.X8U、.X8L)のファイルも読み込むことが可能です。最新のハードウエアシンセサイザーは、鍵盤機構の向上、D/Aコンバーターの向上、MIDI2.0対応といった様々な進化が施されており、これらを活用しつつ過去の音色資産を活かせるという点はユーザーにとってメリットがあります。

また、WEBアプリとして提供されている「FM Converter」を使用すれば、DX7、DX7II、TX802などの音色ファイルをMONTAGE以降のFM音源搭載シンセサイザー用の音色ファイルに変換できるので、40年以上前の音色も活用することが可能です。さらにサードパーティー製アプリケーション「SampleRobot」のヤマハ専用バージョンである「SampleRobot Pro MONTAGE Edition」をリリース。このアプリを使用すれば、MIDI対応のあらゆるシンセサイザー(アナログシンセを含む)の音を自動でサンプリングして音色ファイル化することができるので、簡単にMONTAGE、MODX、MODX+、MONTAGE M用のAWM2音色ファイルに変換できます。

こういった音色に対する取り組みは、ユーザーがさまざまな機種を使用し、さまざまなタイミングで作成しても、将来にわたってその資産を活用できる安心感を提供するもので、シンセサイザーの命をつなぐ大切なアプローチと言えるでしょう。

DX7用の音色エディター「YRM-13」

デジタルシンセの良さの一つとして、音色のパラメーターを数値で管理できるという点があります。DX7が発売された当初、DX7内のすべてのパラメーターがデジタル化され、これらがMIDIという規格を通じて外部とやりとりできるという点がとても斬新でした。

ヤマハではこの機能を利用し、MSXパソコンを利用したDX7の音色エディターも発売していました。この当時ヤマハは自社による半導体製造分野に力を入れ、CX5という自社製のMSXパソコンを発売。DX7用の音色エディターYRM-13もこのCX5用のソフトウエアとして販売していました。

現在のようにUSB端子は存在しないため、CX5とDX7はMIDIケーブルで接続して使用します(CX5用のMIDI端子を搭載した拡張ボードが必要)。写真のようなグラフィカルエディターがCRT画面に表示され、本体の液晶では数字でしか表示されない音色パラメーターをグラフィカルにかつ複数同時に表示できる画期的なソフトウエアでした。その後Macintoshパソコンを使用したMIDIシーケンスソフトウエアが主流になると、音色のエディターもMacintosh用のソフトウエアがリリースされていき、CX5のDX7エディターがプロの現場でスタンダードになることはなかったのですが、斬新かつ革新的なソフトウエアとハードウエアの技術力は、現在のシンセサイザー開発に生かされているといえます。