ジャパニーズポップスとヤマハシンセサイザー

1983年にDX7が発売されたころ、MIDIの普及と共に日本のポップスシーンは劇的な変化をしました。それまでドラム、ベース、ギター、ピアノといったバンドアンサンブルの基本楽器による演奏形態にシンセサイザーが加わり、さらには同期演奏を用いたレコーディング手法が取り入れられるなど、サウンド面、レコーディング技術面が大きく変わっていきます。特にシンセサイザーの音作りやシーケンサーの操作などは、ピアノやオルガンだけを扱ってきたキーボーディストにはハードルが高かったため、シンセサイザープログラマー(オペレーター)やマニピュレーターと呼ばれる人材が必要とされました。このコラムでは、80年代、90年代からジャパニーズポップスの第一線で活躍し、現在も著名アーティストを支え続けている4名のシンセサイザープログラマーにお話しを伺い、ヤマハシンセサイザーがジャパニーズポップスに与えた影響などについて掘り下げていきます。

今回お集まりいただいたのは、中山信彦氏、橋本茂昭氏、角谷仁宣氏、毛利泰士氏の4名。いずれも日本人なら誰もが耳にするアーティストを支えるシンセサイザープログラマーです。

そもそもなぜシンセサイザープログラマーという職業にたどり着いたのか?そのあたりから伺ってみました。

――中山さんがシンセサイザーを職業にされたきっかけを教えてください

中山:私は1980年にこの業界に入ったのですが、当時はサンリースという楽器のレンタル会社に入ったのがきっかけです。その会社がヤマハ音楽振興会の楽器管理などをしていまして、ある日楽器倉庫にあったモジュラー型のmoogシンセサイザーを発見したんです。夢中になってそのシンセをいじっていたら、会社から「お前はシンセの担当をやれ」と言われ、仕事でもシンセサイザーに関わることになったんです。しばらくは大御所シンセオペレーターのローディー(楽器運びやセッティングなどをするスタッフ)をやっていたのですが、その先生が遅刻魔でして(笑)・・・。プロデューサーから「キミできないの?」と言われてやるようになったのが始まりです。

当時は情報がほとんどなかったので、海外製のシンセサイザーなんかはレコーディングの合間に英文のマニュアルとにらめっこしながら覚えていったって感じですね。

――角谷さんもローディーからこの業界に入られたのですよね?

角谷:1988年にトップという藤井丈司さんがやっていた会社に入りまして、さまざまな現場に出入りしてました。入って半年程経ったころ、原由子さんの現場で小林武史さんに声を掛けていただきまして、小林さんが手掛けている大貫妙子さんのプリプロダクションに呼んでいただけたんです。Macintoshコンピューターの発売されたばかりの「Vision」というシーケンスソフトを使って参加しましたがトラブルが多く、夜逃げしようかと思ったぐらいですが・・・

なんとか乗り切り、それがきっかけでその後のサザンオールスターズの作品にも参加させていただいて、現在もそれが続いています。

――毛利さんは90年代に業界に入ったそうですが・・・

毛利:はい、1995年になります。もともと打楽器をやっていたのですが、通っていた学校のつてでアレンジャーの門倉聡さんがボーヤ(ローディー)を探しているという話を聞きまして・・・スタジオを見てみたいという好奇心から入りました。そこで、リズムをはじめとするさまざまな楽器の音が、ダーンと積まれた機材から流れているのを見て、「シンセサイザーってピコピコとかじゃないんだ~」って感動したんです。そこから、「これ一台あったらリズムとか全部作れるなぁ」っていう打楽器マターでシンセサイザーにのめり込んでいきまして・・・、そのままシンセサイザープログラマーになりたいですって直訴して、やるようになったんです。最初はリズムの打ち込みがしたかっただけなのですが、シンセサイザープログラマーである以上シンセサイザーを覚えなきゃいけなくなって必死に覚えました。

――橋本さんのキャリアスタートはどんな感じだったのでしょうか?

橋本:高校時代からバンド組んだりはしていたのですが、PA専門の人がいるわけではない中、自分たちでバランスをとったりしていたら、「エンジニアも面白そうだなぁ・・・」っていう興味を持ったんです。それで、そういうエンジニア系の専門学校に通いました。そこを卒業するときにどこかに就職しようと思いまして、スマイルガレージというスタジオに面接に行ったんです。そこに居た先輩シンセサイザープログラマーの人に「バンドでキーボードやってるならウチのセクションに引き抜いてもいい?」と言われまして、エンジニアではなくシンセサイザープログラマーとして就職することになったんです。当初は迫田至さん、石川鉄男さんという大御所シンセサイザープログラマーの下に就いて学んだのですが、4~5年ぐらいたってからメインを任されるようになり、そのままデビューした次第です。その後、現在所属しているスマイルグループの社長から、「山下達郎さんがアルバム制作に時間かかっているのでヘルプで行ってこい」という命令を受けまして・・・制作を手伝ったのをきっかけに現在まで山下達郎さん、竹内まりやさんの作品に参加させていただいております。

――次にヤマハシンセサイザーにまつわるエピソードなどを聞かせていただきたいのですが・・・

中山:80年代にヤマハが主催していたポプコン(ポピュラーソングコンテスト)や世界歌謡祭に出演するアーティストには基本的にヤマハの楽器を使うようにといったルールがあったんです。普段は他社製の楽器を使用しているバンドのシンセサイザーの音を、ヤマハ製のシンセサイザーで出るように音作りするという作業はかなりやりました。この作業でヤマハのシンセサイザーは相当扱いましたね。あと、僕はヤマハ純正のDX7用音色ROMの制作の仕事もやってました。

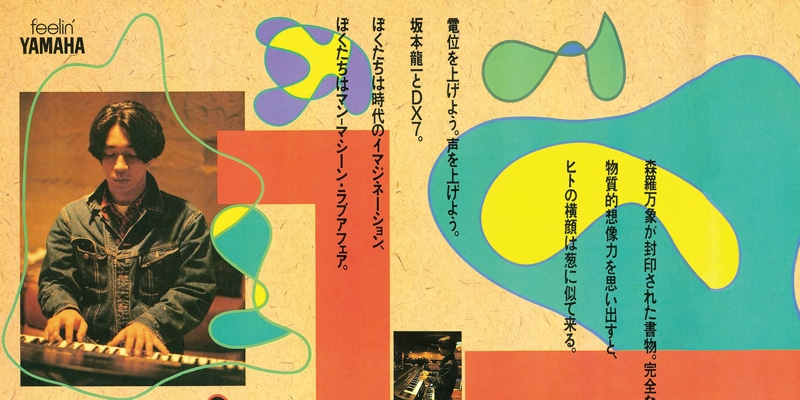

毛利:僕が仕事を始めたころにはSYシリーズが既にあったのですが、MOTIFシリーズがでるまでは、新製品が出る度に使い方が全く変わるというか仕様が異なるシンセサイザーに置き換わっていったので、その度にマニュアルを読んで必死に覚えなくてはいけないという苦労はありました。坂本龍一さんの仕事をしていたときは、特にヤマハさんの最新機種がどんどん送られてきていましたので(笑)。

角谷:よく持ち歩いていたのはTX802ですね。ヤマハのシンセサイザーは、はっきり・くっきりという印象が強く、逆に目立ち過ぎちゃうってのもあるんですが・・・。エレピはもちろんのことベースなんかにもよく使ってましたね。

中山:TX802はチャート(注1)が引き出せるんだよね。メチャクチャアナログなんだけど・・・。

毛利:あー、これよく考えられてるなぁって思いました。

橋本:TX816にも付いていてよく使いました。

毛利:あと、ブレスコントローラーってあったじゃないですか。あれは他にない優秀な入力装置だなぁって思いました。もう売ってないんですよね?最近使いたいなぁって思って中古を見てみたりするのですが、誰かくわえたもの・・・ってちょっと抵抗があり躊躇しております(笑)。

中山:あれはかなり肺活量がいるんだよね。外国人が使っているのを見るとかっこいいなぁって思うんだけど、いざ自分でやってみると結構大変だった。

注1:

アルゴリズムやパラメーターが印刷された樹脂製のパネルで、DX7では本体上部に印刷されていた内容が書かれていたもの。文字だけのディスプレイとボタンだけで音作りをする当時のシンセサイザーにとって重要な情報源だった。

――やはりヤマハのシンセサイザーというとFM音源のイメージが強いのでしょうか?

橋本:私が最初に触ったシンセサイザーはDX7ですが、なんといっても現実的に手に入れられる値段で、ポリフォニックで、音色がメモリーでき、さらに音色に名前がつけられるという画期的なシンセサイザーだったんです。当時はプリセットできてもボタンが付いているだけで、パネルにドラフティングテープを貼って何の音色なのかを書かないと分からなくなってしまっていたのですが、DX7では音色に名前をつけられるので曲名を音色名にしたりしてライブで使っていました。

FM音源は音色的にも芯があってはっきりしており、リバーブやコーラスをかけても実態が損なわれないので、現在でもTX816を使用しています。達郎さんはシンセサイザーをモノラルで録音するのが好きで、フワっと面積をとるような最近のシンセサイザーとは違い、ビシッとこの定位だけで鳴ってくれるみたいなサウンドにはFM音源が重宝しています。

中山:DX7ってそれ以前のシンセサイザーと全く違うキャラクターじゃないですか。特にピアノっぽいというか、エレピっぽいことができるシンセサイザーってそれまでなかったんですよね。音色的にもボイス数的にもこの部分に関しては革命的だったと思います。DX7が出てからはこれをエレピとして使うってのが大流行して、ブラコンの代名詞みたいになっていました。

毛利:実はDX7の鍵盤がものすごく良くて・・・これにFM音源方式が組み合わさったからなのか、「楽器だなぁ」っていう印象を強く持っていました。音を作って演奏すると、演奏に音がついてくる感じというのでしょうか、一体感的なものがあるんです。これは、他の人が演奏しているのを見ていても「あー、すごい音がついてきてる」って感じるんですよ。欲をいうとDX7に最初からフィルターがついていると良かったなぁって思います。

――実はSYが発売される(1989年)まで、デジタルフィルターの技術がなかったんです

毛利:なるほど・・・それでフィルターがなかったんですね。

中山:DX7が発売されて間もないころにNAMMショーに行ったことがあるのですが、その時に海外のガレージメーカーがDX7用のさまざまな製品を作って売っていて、その中にDX7の後ろにつけるアナログのフィルターなんかもありました。当然DX7のアナログアウトをフィルターの入力に入れる方式ですけど・・・。あと、全パラメーターをツマミで変更できるボードとか、ROMカートリッジを入れるケースなんてものもありましたね。

――DX7と同時期にMIDIが登場してきたことも影響は大きかったのでしょうか?

中山:DX7が出たころにOberheim(オーバーハイム)のOB8がMIDI付きで発売されたので、この二つをいつもレイヤーして使っていました。アタックはDXで余韻というかボディー部分はOB8みたいな。これがすごく良い感じだったんです。

角谷:DX7をマスターキーボードにしている人も多かったですよね。

橋本:鍵盤が良いので、スタジオではアレンジャーさんやキーボーディストの前にはDX7やDX7IIが置かれることが多かったです。ただ、ベロシティー127が出ないので苦労しました。MIDIで他のメーカーのシンセサイザーを鳴らすときに、ベロシティーが127にならないと出ない音とかがありまして・・・そんなときはMEP4(注2)でベロシティーをかさ上げして対応していました。

注2:

MIDI Event Processor(MIDIイベントプロセッサー)として発売されていたヤマハのMIDI周辺機器。MIDIチェンネルの変更やコントロールチェンジナンバーの変更などをリアルタイムに処理することができ、スタジオで重宝されていた。

――FM音源特有の音色といったイメージはあるのでしょうか?

角谷:私はTX802をずっと使っていましたが、エレピとベース、プラック系のサウンド、カウベル系のサウンドなどにはFM音源を使っていました。昔作った音色をGALAXYという音色ライブラリーソフトで保存していたのですが、そのデータを変換して現在はDXの音色が読めるソフトウエア音源で鳴らして使用しています。

橋本:私はスタジオで今でもTX816を使用しているのですが、12ビットDAならではの音っていうのもありまして、メンテナンスをしながら使っています。音の切れ際はジュルジュルジュルってノイズっぽくなってしまうのですが、ビットが粗い方がコシもあってハイが抜けるというか音の出方が違うんです。DX7とDX7IIでも音が違って、DX7IIの方がものすごくきれいな音が出るんですけど、初代DX7の少しノイジーな音の方がオケに混ざるとなじみが良かったりします。

中山:DXのエレピの音を生ピアノの音にレイヤーするデビッド・フォスター的なサウンドは流行りましたよね。DXはマイクロチューニング(注3)ができたので、生楽器と合わせるときにも重宝しました。

注3:

一般的な電子楽器は平均律でチューニングされているが、各音(C、C#、D、D#、E、F、F#、G、G#、A、A#)を個別に微調整することにより、純正律やその他の音律に近い状態を作成することができるチューニング機能。

――DXの時代からSY(AWM音源)に変わり、FM音源に比べると象徴的な音が少ない印象があるのですが、実際にあまり使用されていなかったでしょうか?

中山:僕の印象ではヤマハのシンセサイザーはベーシックなところでちゃんと使われていたと思うんですよね。このころの音楽制作は、ラックに音源を山のように積んで、MIDIをつかっていろいろなシンセを組み合わせて音作りするっていう時代だったんですよ。さまざまなメーカーのものを組み合わせることで音に立体感をもたせるみたいな部分もあって、そういった使われ方ではヤマハのシンセもよく使われていたと思います。

毛利:DXシリーズの代替機としてSYにもFMが搭載されていて、今までMIDIを使ってFM音源とPCMシンセサイザーをレイヤーしていた音を、内部でレイヤーして作れるようになったので、そうやって使っていたと思います。

中山:あと、日本人のマインドとしてプリセット音色そのまま使いたくない的なところもあって(笑)。スタジオに来て仕事してる感出さないといけないですしね。そうやってエディットしているので目立たなかったのかもしれないですね。

――実際に皆さんがアーティストの作品のなかで使用した印象的な音色ってありますでしょうか?

中山:岡村孝子さんの「電車」という曲で使われているシーケンスはDX7で作っているのですが、今聞いてもDXというかFM音源じゃないと作れない音だなぁって思っています。あと、宇多田ヒカルの「GIVE ME A RESON」でもエレピなんかはFMを使っていますね。この曲の後ろにあり得ないリズムループみたいなのが鳴ってるんですけど、このシンセサウンドも自分の中では新しいというか、結構気に入ってます。

毛利:私は槇原敬之さんの「彗星」という曲で使用したFS1Rの音色ですね。この時は曲のタイトルとデモを聴いたときに真っ先にFS1Rの音で作ろうと思ったんです。音色自体に心象風景みたいなものがあるっていう、シンセサイザー特有の力みたいなものが感じられて良かったですね。

角谷:いくつかあるのですが、エレピのサウンドでお気に入りなのはサザンオールスターズの「東京サリーちゃん」ですね。イントロから低音でゴーンと入ってくるんですけど、これが非常に印象的な音でうまく作れたなぁって思っています。この音はFM音源単体の音です。あとプラック系の音では大貫妙子さんの「What To Do 'Cause Love You」という曲でFMを使っています。自分では「サヌカイト」って呼んでいたんですけど、「サヌカイト」の音を実際に聞いたことはないので、あくまでイメージです(笑)。この時はニューヨークでレコーディングしていたんですが、ギターを弾いたマーク・リボーに「この骨を砕くような音いいね!」と言われたのを覚えています。ベル系に関しては、小泉今日子さんの「あなたに会えてよかった」に出てくる駆け上がりのベルサウンドは、TX802のカウベルなどをレイヤーしてコンプレッサーをかけて作っています。

橋本:KinKi Kidsの「硝子の少年」のイントロで使われているベル系のメロディーサウンドはTX816の4レイヤーと若干他社製のシンセを混ぜて作っています。これも割とアイコニックなサウンドなので、ライブなどでも盛り上がりますね。シンセベースに関してはFM音源とPro-One(SEQUENTIAL CIRCUIT)を混ぜた音色をウチの会社では伝統的によく使います。TM Networkや達郎さんの楽曲で使用されている音ですね。

――橋本さんは現役でTX816をお使いとのことですが、音色エディットなどは本体で行っているのですか?

橋本:昔はUNISYNとかを使っていましたが、現在はmacOSで動作する「Midi Quest12」を使用しています。MIDI IN/OUTで接続していてモジュールの選択ボタンを押してからやりとりしているので、モジュール毎にMIDI IN/OUT端子がついていると楽なんですけどね・・・。

――日本の音楽制作におけるシンセサイザーの使われ方に特徴みたいなものはあるのでしょうか?

中山:レコーディングの初期段階でパッドという空気のようなコードをベーシックに敷くっていう手法がありまして、これはシンセでしか表現出来ない大切なパートなんですが、この残響のようなコードがピアノやギターなどの他のパートの隙間を埋めて、まとまりを良くするというわけです。80〜90年代にかけての録音にかなり多用されました。日本の音楽ってオケのコード感でメロディーを強くサポートする傾向があると思うんですが、そういう意味でもパッドはアレンジの肝だったと思います。パッドはデジタルシンセだと目立ちすぎてしまうのでアナログシンセの方が適していることが多いです。

橋本:ギターとかがコードからアウトしてしまって、バックに何もないと間違った感じに聞こえてしまうときに、「なんかシンセでフォローして」みたいに言われて内声を少し足したりしてごまかすというか、そんな処理をしたことはありますね。ちょっと格好良いコードに聞こえたりして・・・。

――シンセサイザーの音作りがアレンジャー的な役割になったり、エンジニアの領域に入ったりすることはあるのでしょうか?

角谷:よく「このあたりにこんなふうな音・・・」みたいな漠然とした指示が出て、それに対して考え得る限りの提案をするという流れです。全部試してみたい場合が多いので、すべて聴いてもらいます。ミックスダウンが終わった後に音を差し替えるといったこともあります。

毛利:槇原さんもそうですね。ミックスが終わってからバスドラムの音を差し替えたいという要望をいただくこともあります。現在はレコーディングプロジェクトファイルごと手元にあるので、ファイルで送って完了できるんです。「3種類ぐらい送るんで選んでください!」みたいなことが通用する便利な時代になりました。

中山:80年代半ばぐらいまではマルチが24チャンネルしかなかったので、シンセの人もエフェクターとかを持ち込んで、作り込んだ状態で録音するって感じでしたね。中には「そのリバーブはこっちでかけるから・・・」ってエンジニアの人に言われたりしてエフェクトを切るみたいなのはありましたけど・・・割と完成された音を提供していたと思います。

橋本:達郎さんがデビューされた当初はさらにトラック数が少なくて16トラックしかなかったんです。これをやりくりしてトラックを空けると最後にボーカルのテイクを複数録れるというのがあって、楽器類をモノラルで録る手法が使われていたみたいです。今でもストリングとかをモノラルにすることもあります。モノラルで成立しないものはステレオでもダメっていう考え方があるようで、シンセサイザーも基本的にはまずはモノラルで始めて、ステレオに拡げる必要があるかどうかを考えて進めていくっていう流れになっています。

――制作(レコーディング)ではハードウエアシンセサイザーは使わないのでしょうか?

角谷:現在はハードウエアシンセを使っていないですね。FM音源もソフトウエアで使ってます。

橋本:現役で使用しているTX816以外にスタジオではSY99をマスターキーボードにしています。DX7IIも現役ですね。FS1Rもありますし、MONTAGEも使用しています。エレピに関してはDXの決まった音色がベースになるんですが、それ+αとなるときはほとんどMONTAGEを使います。その他ドラム、ベース、鍵盤系音色などもMONTAGEを使用することが多いですね。ウチの会社ではライブ用も含めてかなりの台数MONTAGEを所有しています。

中山:私はヤマハのハードウエアシンセサイザーだとCS1xを現在も使っています。パッドに使うとすごくさらっとしていて、低域のかたまり感も無くていい音ですね。これが壊れたら廃業します(笑)。

毛利:昔、重たい楽器を苦労して運んで組み立てて・・・毎日引っ越し業者みたいなことをしていたので、パソコン一台ですべて完結する世界は夢のようで、現在はそっちに流れていますね。ハードウエアシンセサイザーはほとんど使わないのですが、パッチを探すのが面倒くさいときは、ハードウエアシンセサイザーを触った方が圧倒的に音作りが速いので、そういうときはハードウエアを使いますね。

角谷:ソフトだと音色の森で迷子になりますよね~(笑)。

毛利:最近はあまりハードウエアで作成した音色を保存していないので、オーディオで録音して電源切っちゃうみたいな・・・。ソフトシンセで一から音作りすると、しょぼいというか「ふーん」みたいな感じになってしまうのですが、ハードウエアで作るとD/Aの違いによるものなのかしっかりしているというか・・・しっくりくるんですよ。これはハードウエアシンセの良さとして絶対的なものがあるんじゃないかなぁって思っています。

――今後のハードウエアシンセサイザーに求めるモノは?

橋本:ボタンを厳選して欲しいというのがありますね。直感的にここを押したらパッチが切り替わるボタンだとすぐにわかるような・・・。今のシンセはボタンが多すぎる気がします。そういった意味ではDX7は洗練されていたと思いますね。あと、使わないボタンにロックかけられるとうれしいです。音色切り換え以外は押せなくなる的な感じにしてもらえるとライブで押し間違えたりしなくて良いです。

角谷:レコーディングのときにCP4 Stageをマスターキーボードにしているんですけど、間違えて触らないようにアクリル板を切って貼り付けていますね。でもライブのときはアクリル板をつけていないんで、先日のライブ時にキーボーディストがどこかを触ってしまったらしく、パッド系の音を1オクターブ低くして演奏してしまうっていう事故がありました。

中山:みんなシンセの上に譜面をよく置くじゃないですか。それで譜面に何か書き込もうとしてボタン押しちゃったりしますよね。「ピッ、ピッ、ピッ」って鳴って「あーっ」みたいな(笑)。

毛利:ハードウエアのシンセサイザーに求めるモノとしては、これ一台で全部の音をカバーできますっていうシンセサイザーがあったら良いですね。ワークステーションシンセサイザーみたいにハードの中だけで完結するっていう感じではなくて、DAWを使ったシステムの中で、アナログとかFMとかすべての音源がカバーできるような感じです。キーボードって感じではなく、音源モジュールが良いんですけど、エディットとかは本体でできるようなって考えるとデスクトップ型ですかね。

角谷:音色をエディットすることを考えるとツマミとかはついていた方が良いですよね。

おわりに・・・

皆さんシンセサイザーについて話し始めたら時間がどれだけあっても足りないといった情報量で、このインタビューはあっという間に3時間を越えてしまいました。ここでは書き切れない貴重な情報もあったのですが、DX7を筆頭にヤマハシンセサイザーが日本のポップス市場に与えた影響力は大きかったといえます。また、1983年に発売されたFM音源が現在でも活用されており、これが最新のMONTAGEシリーズにFM-X音源が搭載された理由の一つでもあります。音楽制作の現場で培われたレイヤースタイルのシンセサイザー活用法に加え、シームレスな変化を搭載した現在のMONTAGE M。インタビューの中でも語られていたVL音源、AN音源、FS音源など、ヤマハが開発してきたさまざまな音源も含めてシームレスに音作りができるシンセサイザーが登場する日は、そう遠くないのかもしれません。

プロフィール

中山信彦(なかやま のぶひこ)

中山信彦(なかやま のぶひこ)

1980年代よりキャリアをスタート。宇多田ヒカル、椎名林檎など数多くのトップアーティストを支えるシンセサイザープログラマー。また、マニピュレーターとして中島みゆきの「歌会Vol.1」ツアーにも参加。近年は実験的音楽ユニット「電子海面」、およびソロの活動を通じて、ライブパフォーマンスにおけるモジュラーシンセサイザーの可能性を追求している。

角谷仁宣(かどや よしのり)

角谷仁宣(かどや よしのり)

1988年、(株)トップ入社、藤井丈司代表のアシスタントとして活動開始、89年、小林武史とのコンビで大貫妙子、サザンオールスターズ、Mr.Children、小泉今日子、井上陽水、渡辺美里等のレコーディングに参加、現在は桑田佳祐、サザン等を中心にシンセサイザープログラマー、マニピュレーターとして活動中。

橋本茂昭(はしもと しげあき)

橋本茂昭(はしもと しげあき)

山下達郎、竹内まりやをはじめ数多くの作品にシンセサイザープログラマーとして参加。近年ではレコーディングエンジニアとしても活動し、山下達郎最新作「SOFTLY」では全曲をMix。ビンテージハードウエアの機材とソフトウエア音源の長所を組み合わせた音作りを目指し、楽曲の世界観を高める音作りをモットーとする。

毛利泰士(もうり やすし)

毛利泰士(もうり やすし)

坂本龍一のアシスタントを経て、槇原敬之のレコーディング、ライブをはじめ多くのアーティストサポートや、世界最大のアニメイベント「Animelo Summer Live」などでプログラマーのみならず、マニピュレーター兼コーラス兼パーカッショニストとして参加している。また近年は「毛利泰士とザ・ベスト」として、コンピューターを使わない演奏活動もYouTubeを中心に活動中。