EOSシリーズ

多くの人に音楽を楽しむきっかけを与えたシンセサイザー

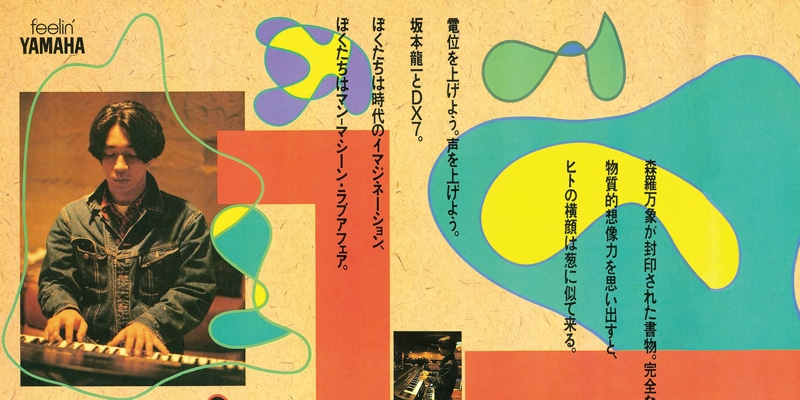

シンセサイザーが急速に普及した1980年代。契機となったのは1983年、DX7の登場と誰もが思うでしょう。そして国内でのもう一つの大きなきっかけが1988年のEOS YS200/YS100の登場と言えます。EOSは「Entertainment Operating System」の頭文字を取ったもので、初めてシンセサイザーを入手した人でも、音を作り演奏し、さらには曲作りまで楽しめるというコンセプトで企画されました。EOSはその後10数年に渡りシリーズ化され、多くの人に音楽を楽しむきっかけを与えたシンセサイザーだったといえるでしょう。

誰でも音作り、曲作りができるシンセサイザー

EOSシリーズの初号機「YS200/YS100」は、「V2」や「TX81Z」と同等の4オペレーターのFM音源を搭載していました。FM音源といえばオペレーターをキャリアとモジュレータで接続し膨大なパラメータ群で音色を作っていくものですが、YSシリーズではそれをあえて別のかたちにしたのです。膨大なパラメータはユーザーから見えないように隠され、その代わりにシンプルでわかりやすいパラメータを配置し、手軽に音色のエディットができるように設計されました。

初級・中級の一般ユーザーに向けて開発されたYSシリーズでは、パラメータ一つを取っても、いくつもの工夫が重ねられました。音の明るさを変更する場合、現代の多くのシンセサイザーのようにローパスフィルターのカットオフ周波数を上げれば音が明るくなっていきますが、FM音源では各オペレータのさまざまな数値を変更しなければなりません。これがYSシリーズではシンプルなパラメータでエディットすることができます。例えば、【TONE】というボタンがあります。これを押すと画面には「Brilliance」「Wave」「Input-4Nos!」という3つのパラメータのみ表示されます。「Brilliance」は文字どおり音の明るさをコントロールするもので、この数値を変更することで、モジュレータのアウトプットレベルなど複数のパラメータが一気に変更され、結果的に音の明るさが変更されるという仕組みです。

このように、音色選びから音色エディット、そしてシーケンサーでの曲作りまで、一般ユーザーが敬遠しがちな専門用語や、複雑なパラメータをあまり意識させないユーザーインターフェース設計が徹底的になされたのがEOSシリーズなのです。

EOSシリーズの源流「B200」

YSシリーズ発売からわずか3カ月後、YSシリーズの音源にアンプ・スピーカーを内蔵したEOS「 B200」が発売されます。「B200」はスピーカーを内蔵し、電源さえつなげばすぐに演奏、曲作りをできる手軽さをユーザーに提供しました。このスピーカーはツイーターとバスレフ型ウーファーを備える2Way仕様で、コンパクトなサイズながら豊かな低音を実現し、1台で満足する音量を再生できるため、AUX INにCDプレイヤーなどをつないでコンポ代わりに使うユーザーも多かったようです。このスピーカーも含め、球形のピッチベンドホイールとモジュレーションホイール、ボタンに至るまで全て丸みを帯びた円をベースにしたデザインを採用しています。これは後に続くEOSシリーズのデザインの基礎となり、EOSシリーズといえばこの形、というアイコン的要素となったのです。

先進性を取り入れながら発展していったEOSシリーズ

「B200」以降、1990年発売の「B500」、1993年発売の「B700」、1995年発売の「B900」、1996年発売の「B900EX」、1998年発売の「B2000」、2001年発売の「BX」とEOSシリーズは続きました。「B900」では当時シーケンサーの人気モデルQY300と同等のシーケンサー機能、そして小室哲哉氏プロデュース楽曲をシミュレートしたオケを手軽に作ることができるパターンが内蔵されました。また、「B900EX」は当時黎明期だったインターネット接続にいち早く対応しており、インターネット経由でしか聴けない楽曲を再生できるなど、先進の機能を取り入れたモデルでした。さらに、「B2000」では当時フラッグシップシーケンサーであるQY700相当のシーケンサー機能、サンプリングユニットSU10と同等のサンプリング機能を内蔵しており、1台で楽曲制作が完結できるオールインワンシンセサイザーとして多くの人に支持されました「BX」ではUSBオーディオMIDIインターフェース機能を内蔵し、DAWソフトウェア「DAworks」を同梱することで、PC+シンセサイザーという、今では当たり前になった音楽制作スタイルを提案していました。

どのモデルも、当時の最新のテクノロジーを取り入れながら、「誰でも演奏できる、曲作りできるシンセサイザー」というコンセプトは1988年のYSシリーズから変わらず持ち続けていました。

イメージキャラクター小室哲哉氏の起用

EOSを語る上で絶対に外せないのがイメージキャラクター小室哲哉氏の存在です。「B200」の登場に際し、音楽ユニット「TM NETWORK」(TMN)のリーダー 小室哲哉氏がメインキャラクターとなり、カタログや広告、ポスターなどで大々的に露出されました。同時期に行われたTMNの「CAROLツアー」、シングル「Come’on Everybody」のPVなど小室氏の実際の音楽活動でも常に使用され、「TM NETWORK」ファンをはじめ、多くの方にEOSが認知されていったのです。

1990年に発売された「EOS B500」では、当時飛ぶ鳥を落とす勢いであった小室氏が全面的に企画開発に参加しました。広告イメージやポスターはもちろん、本体に内蔵された音色やデモソングにもトータルで関わり、音色は同時期に発売されたTMNのアルバム「Rhythm Red」でレコーディングされたドラム音色やシャウトがそのまま搭載され、さらにアルバム収録曲「Secret Rhythm」がデモソングとして収録されました。1993年に発売された「B700」では、「trf」の楽曲で使われた音が内蔵されるなど、アーティストの楽曲の音色がそのまま内蔵されたのはシンセサイザー史上、他に例を見ないことでした。

<関連書籍、アクセサリービジネスの盛り上がり>

EOSシリーズには多くの関連書籍、アクセサリーが販売されました。こういったグッズが販売されていったこと自体も、EOSシリーズならではの特徴でしょう。まず挙げられるのが「VOICE CARD」と呼ばれるサウンドカード。これはEOSシリーズ専用の音色データ集で、YS200/YS100/B200用のRCDシリーズ、B500、B700用のTKシリーズなど機種別に販売されました。収録された音色はTMNや小室哲哉氏がソロでリリースした楽曲で使われた音色をシミュレートした音色で、このカードを購入しEOSで打ち込むことで「TMNの音を自分のEOSで鳴らせる」、と大変人気がありました。また、書籍でもさまざまなものが販売されました。まず、TMNのバンドスコア。TMNのアルバム『CAROL』のスコアには、シンセサイザーパートの上にEOSロゴと番号が印刷されていました。これはYS200/YS100/B200用サウンドカード「RCD1000:TETSUYA KOMURO」に収録された音色の番号で、このバンドスコアとサウンドカードを使えば、誰でもTMNの楽曲を高いレベルでコピーすることができた、というのもEOSシリーズの大きな魅力でした。

さらに、EOSシリーズの使い方や曲作りの方法を解説する教則本も発売されました。日記形式になっていて毎日少しずつEOSを学んでいって、30日で1曲作れるようになるビギナー向けのものあれば、小室氏の音楽活動に迫るTMNファン向けのものもあって、いろいろなタイプの教則本がありました。楽器店の楽譜コーナーだけでなく、多くの一般書店でも通常販売されていたようで、このことは当時のEOSブームの盛り上がりを象徴しています。その後も、書籍、CD付き書籍、教則ビデオなど、時代に合わせたメディアでEOS関連商品は販売されていきました。

<全国各地で行われた「EOS DAY」>

全国の楽器店ではEOSのユーザーイベント「EOS DAY」が開催されました。専門のインストラクターがEOSシリーズのデモンストレーションをするイベントで、当時は多くの人が詰め掛けました。魅力の一つが、このイベントだけで上映される、小室氏本人がEOSの活用法を教える「EOS DAY」のビデオでした。憧れのミュージシャンが直接紹介してくれるのですかファンにとってはたまらないものだったでしょう。こうして、EOS DAYは全国各地の楽器店で人気のイベントとして継続的、かつ頻繁に開催されました。プロモーションとしても大きな成果を収めたといえるでしょう。

<EOSユーザーの目標だったEOSサウンドコンテスト>

EOSを語る上で忘れてはならないのは、「EOSサウンドコンテスト」です。EOSを用いて作った楽曲を応募するコンテストが当時継続的に実施されたのです。審査委員長は小室哲哉氏が務め、実施されていましたが、各回ユーザーを飽きさせない工夫がなされていました。その一つが応募部門。コピー部門、パフォーマンス部門、ダンス部門など毎回お題のように応募部門が設定されていました。コンテストの締切後には、小室氏自らが登場しその場で最終審査が行うなど、EOSユーザーの目標となるイベントが開催されました。こういった努力もあって、回を増すごとに応募作品のレベルは飛躍的に伸び、EOSがユーザーを育てた、とも言えるでしょう。実際、コンテストの歴代の受賞者に、ミュージシャン、クリエイターとして今も第一線で活躍している方が多くいることは有名な話です。

EOSシリーズの複合メディア展開

シンセサイザーは操作も考え方も複雑で難しいと言われがちです。EOSシリーズはその敷居を下げ、初めての人でも演奏、音楽制作を楽しめるシンセサイザーとして多くの人に受け入れられてきました。EOSを買って、サウンドカードでTMNの音色を使い、教則本を見ながら曲を作る。近くの楽器店でイベント「EOS DAY」があれば、参加してインストラクターにアドバイスをもらったり、ユーザー同士でアドバイスしあったり、そういった日々の音楽生活の集大成としてコンテストに応募する。このようにEOSを核として、さまざまな場やメディアを横断した大きなサイクルができあがりました。このような大きなサイクルを生み出したEOSシリーズはシンセサイザー史において稀有な存在であることは間違いなく、一つの音楽文化を作ったシンセサイザーといってよいでしょう。