今月の音遊人

今月の音遊人:前橋汀子さん「同じ曲を何千回、何万回演奏しても、つねに新しい発見や見え方があるのです」

4162views

【クラシック名曲 ポップにシン・発見】(Phase17)シェーンベルク生誕150年、「ピアノ協奏曲」に聴く十二音技法のロマンチシズム

この記事は5分で読めます

4661views

2024.2.5

tagged: クラシック名曲 ポップにシン・発見, ガーシュウィン, シェーンベルク, 音楽ライターの眼

2024年はアルノルト・シェーンベルク(1874~1951年)の生誕150周年。西洋伝統の調性音楽から自由な無調音楽へと進み、その作曲法を十二音技法として体系化した現代音楽の開祖だ。十二音技法は1オクターブを構成する12半音階を均等に扱う音列技法。その作品は、親しめる旋律や和声が無くて難しいという。本当だろうか。シェーンベルクが米国移住後に作曲した「ピアノ協奏曲Op.42」は十二音音楽だが、ロマンチックな旋律や和声が感じられる。十二音技法による新たなロマン主義を体感し、ポップな魅力を発見しよう。

シェーンベルクは独学の人だった。15歳の時に父が亡くなり、実務科目中心の実科学校(レアルシューレ)を自主退学し、家計を支えるためウィーン市内の民間銀行で働き始めた。夜間を音楽の勉強に当て、幼年時代から続けてきた作曲の技術と理論を磨いた。アマチュアの管弦楽団でチェロを弾き、作曲家のツェムリンスキーと知り合って刺激も受けたが、独学の天才には実科学校中退の学歴で十分だったようだ。

大学や音楽学校に頼らなかったシェーンベルクの学習歴は、どんな権威や権力にも屈しない在野精神の独創的芸術を生み出した。無調音楽や十二音技法を独学で開拓し、独自の作曲技術を後進に伝授するために自らリーダーとなり、後輩のアントン・ウェーベルン(1883~1945年)、アルバン・ベルク(1885~1935年)とともに新ウィーン楽派を形成した。大組織内での忖度、奸計、保身とは無縁の、才能あふれるベンチャー起業家を見るようだ。

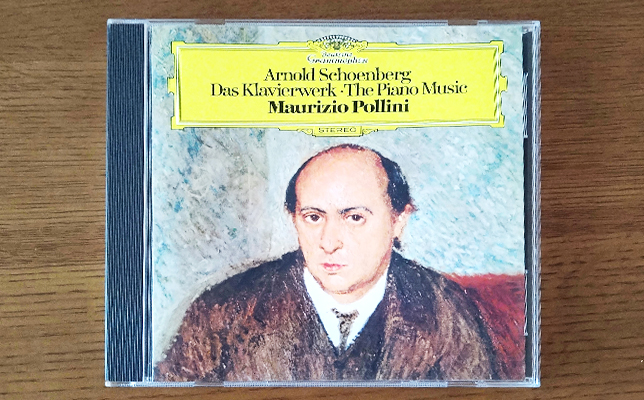

十二音技法による「ピアノ組曲Op.25」などを収めたマウリツィオ・ポリーニ(ピアノ)の名盤「シェーンベルク:ピアノ作品集」(1974年録音、ユニバーサル)

「独学」という生い立ちは誰かと似ている。米国の作曲家ジョージ・ガーシュウィン(1898~1937年)だ。19世紀末文化を引きずるウィーンで無調と十二音技法を編み出したシェーンベルクと、20世紀初めのニューヨークでポピュラー音楽も作曲したジャズエイジの申し子ガーシュウィン。似ても似つかない印象だが、共通項はある。シェーンベルクの父はハンガリー、母はボヘミア出身のともにユダヤ人で、ウィーンで家庭を持った。ガーシュウィンの両親は当時のロシア帝国からニューヨークに渡ったユダヤ移民だった。

ガーシュウィンを称賛し親交結ぶ

2人は独米それぞれの国でポピュラー音楽に携わった経験を持つ。シェーンベルクは最初にベルリンに住んだ1901~03年のうちの約半年間、ユーバーブレットル(超寄席)向けにキャバレー・ソングを書いた。1933年、ヒトラー率いる反ユダヤ主義のナチス政権が成立すると、シェーンベルクはパリでユダヤ教に再改宗し、米国へ亡命した。翌34年、ニューヨークからロサンゼルスへ移住後、ガーシュウィンと親交を結んだ。彼はガーシュウィンの「ピアノ協奏曲へ調」やポピュラー・ソングを称賛していたのだ。

シェーンベルクが「ピアノ協奏曲」を作曲したのは1942年。すでに68歳になっていた。作曲のきっかけは、ガーシュウィンの親友だったピアニスト、オスカー・レヴァントからの依頼。レヴァントは1945年公開のガーシュウィンの伝記映画「アメリカ交響楽」に出演し、名を上げることになる。彼が依頼したのはピアノ小品だったが、シェーンベルクが意気込んで書き始めたのはピアノ協奏曲だった。

シェーンベルクが要求した委嘱料もレヴァントの想定とはケタが違った。結局、レヴァントは楽曲の提供を辞退し、委嘱料は別の資産家が支払い、1944年、エドゥアルト・シュトイアーマンのピアノソロ、レオポルド・ストコフスキー指揮NBC交響楽団によってニューヨークのNBCスタジオで初演された。

こうして世に出たシェーンベルク唯一の「ピアノ協奏曲」は、十二音技法を駆使した音楽だが、どこかジャズ風のノリだったり、ロマンチックな響きだったりする。十二音技法は、従来の長・短調の調性感を持たない無調の音楽を合理的に創り出す作曲手法だが、12音列ならではの旋律美を持つ可能性もあるのだ。

「モーツァルト:ピアノ協奏曲第24番/シェーンベルク:ピアノ協奏曲」(グレン・グールドのピアノ、前者はワルター・ジュスキント指揮、後者はロバート・クラフト指揮、CBC交響楽団)(1961年録音、ソニー)

シェーンベルクが十二音技法を確立した頃の「ピアノ組曲Op.25」(1921~23年)と比べれば、「ピアノ協奏曲」のメロディアスで劇的な展開が浮き彫りになる。前者は無調を強調しているのに対し、後者は親しみやすい完全4度や長3度の音程、同じリズムの音型、同音の維持などを12音列に組み込み、後期ロマン派風の「旋律」をほのめかす。8分の3拍子の第1楽章アンダンテはレントラー風だ。

「ピアノ協奏曲」は切れ目のない4楽章からなる単一楽章と考えられる。連続する複数楽章の曲全体をソナタ形式(提示部、展開部、再現部)や三部形式(急-緩-急)で覆う二重機能形式であり、リストの「ピアノソナタロ短調」にもみられる。交響詩を創始したロマン派のリスト流の構成を採用したこと自体、十二音技法によるロマン主義を推し進める志向がうかがえる。劇的なストーリー性がにじむ曲調は後輩のベルクの作品に近いともいえる。

シェーンベルクは当初、4つの標題をメモしていた。第1楽章アンダンテ「人生はとても穏やかだった」、第2楽章モルト・アレグロ「突然、憎悪が勃発した」、第3楽章アダージョ「深刻な状況が生じた」、第4楽章ジョコーソ、モデラート「しかし人生は続く」。これらの標題は楽譜に残っていないが、穏やかなウィーン時代からナチスの台頭、亡命、米国での新生活という作曲家の自伝を聴き取ってもいい。十二音音楽に少しでも親しみを持てるようになるのならば、標題も邪魔にはならない。

シェーンベルクは自由と民主主義の国である米国で大衆文化の価値を再認識したのではないか。「語り手・混声合唱・管弦楽のための『コル・ニドレ』ト短調Op.39」(1938年)や「ブラスバンドのための主題と変奏Op.43a」(1943年)では、一般のユダヤ教徒へのアピールや学生への教育面も考慮して調性音楽に回帰している。一方で十二音技法を古典形式の中で駆使した「バイオリン協奏曲Op.36」(1936年)や「ピアノ協奏曲」を作曲したわけだが、とりわけ後者でロマン主義が色濃く出ている。

「シェーンベルク:バイオリン協奏曲&ピアノ協奏曲」(ピエール・アモイヤルのバイオリン、ピーター・ゼルキンのピアノ、ピエール・ブーレーズ指揮ロンドン交響楽団)(各1984、85年録音、ワーナー)

欧州でユダヤ人が被ったホロコーストの悲劇が明らかになったこの時期、シェーンベルクはシュプレヒシュティンメ(語る声)やナレーションを使った十二音技法による一種のレベル・ミュージック(反抗の音楽)も作曲した。バイロンの詩を台本にして独裁者ヒトラーを批判した『ナポレオンへの頌歌Op.41』(1942年)と、ホロコーストの大罪を告発する『ワルシャワの生き残りOp.46』(1947年)である。新ロマン主義とレベル・ミュージック。その後のアート・ロックやヒップホップ、レゲエなどの精神的基調を予感させないか。彼が今のイスラエル軍によるパレスチナ自治区ガザへの侵攻を知ったらどんな音楽を書いただろうか。

カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)の教授になってからもアカデミックな権威主義に陥らず、ラディカルな姿勢を生涯貫いたシェーンベルク。意外にも大衆文化につながる無調や十二音技法の音楽。開祖の「現代音楽」をそろそろポップに聴いてもいい。

池上輝彦〔いけがみ・てるひこ〕

音楽ジャーナリスト。日本経済新聞社チーフメディアプロデューサー。早稲田大学卒。証券部・産業部記者を経て欧州総局フランクフルト支局長、文化部編集委員、映像報道部シニア・エディターを歴任。音楽レビュー、映像付き音楽連載記事「ビジュアル音楽堂」などを執筆。クラシック音楽専門誌での批評、CDライナーノーツ、公演プログラムノートの執筆も手掛ける。

日本経済新聞社記者紹介

文/ 池上輝彦

本ウェブサイト上に掲載されている文章・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

tagged: クラシック名曲 ポップにシン・発見, ガーシュウィン, シェーンベルク, 音楽ライターの眼

![]() ヤマハ音遊人(みゅーじん)Facebook

ヤマハ音遊人(みゅーじん)Facebook

Web音遊人の更新情報などをお知らせします。ぜひ「いいね!」をお願いします!