今月の音遊人

今月の音遊人:ぬましょうさん「“やれることがある”を気づかせてくれる音楽は、音楽だけじゃなく、人生も楽しくしてくれる」

5403views

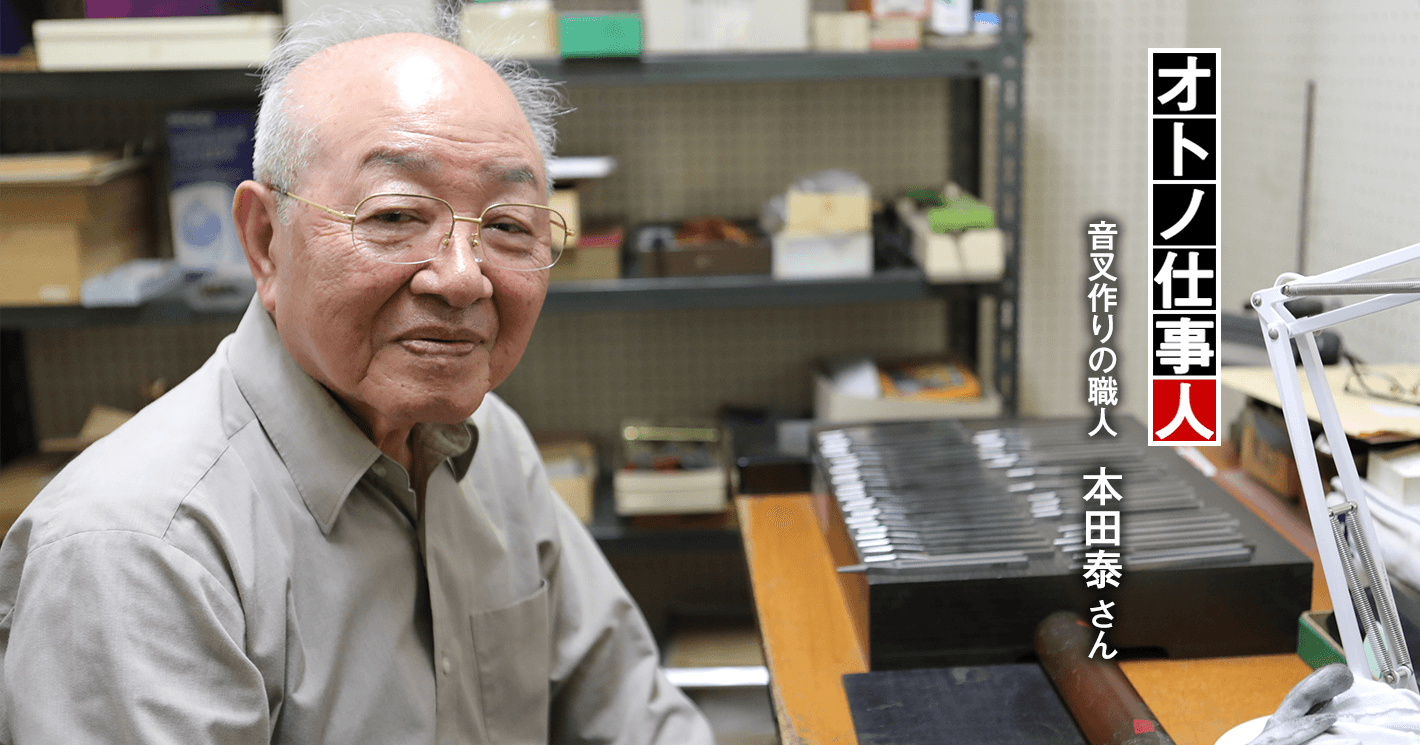

音楽ファンの間で音叉といえば、チューニングに使われるものというのが一般的かもしれないが、医療やヒーリングなど、実はさまざまな分野で使われている。株式会社ニチオンは、医療の分野からスタートした国産音叉のパイオニア的存在。お話を伺った本田泰(ほんだゆたか)さんは、およそ半世紀にわたって音叉作りのキモの部分である最終調整に関わっている。

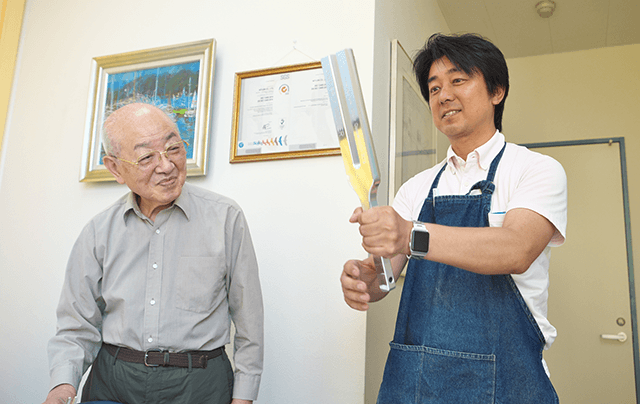

「いま、こんなのを作ってるんですよ」と本田さんが持ってきてくれたのは、長さ50センチもあろうかという巨大な音叉。長さだけでなく厚みもある。

「これ、実はトロフィーとして使うんですよ。東京国際合唱コンクールのグランプリ受賞団体に授与されます。トロフィーといえど、ちゃんと調整するんですよ」

次に出してくれたのは、手のひらにすっぽりと収まるような小さい音叉。ひもをつけて首からぶら下げられるようになっている。「どちらも作るのは大変なのですが、『どうしても作ってくれ』というお客様がいるものですから」と本田さんは苦笑いするけれど、そんな顧客の存在は信頼の裏返しだ。

本田さん(写真左)と、後継の青木さん(写真右)。青木さんが手にしているのは、トロフィーとして特別に作った音叉。

本田さんの父が明治44年に創業したニチオン。当初は耳鼻咽喉科用の医療器械の製作を行っていた。耳鼻咽喉科の器械はかなりの精度が必要で、その職人は相当に腕がいいとされていたという。

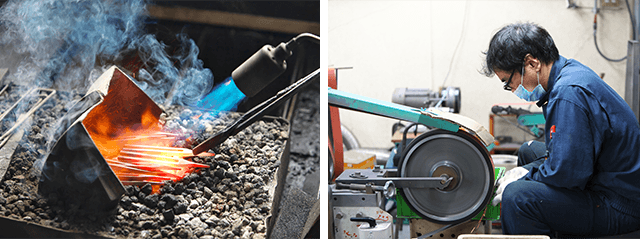

「あるとき、父のところにお客様が『これはドイツからの輸入品で、日本では作る人がいない。本田さんのところで作ってくれないか』と持ってきたのが、医療用の音叉でした。見たところほかの医療器械と比べても簡単そうなので『これならすぐできるよ』と言って早速作ってみたけれど、それがさっぱり鳴らない。『どうしてだろう?すべて寸法どおりなのに』と、そのとき暖をとっていた七輪の中に作った音叉を放り込んでしまい、考え込んでいたそうです。そのうち七輪の火も消えてしまって、灰の中から失敗した音叉を取り出して叩いてみたら、見事に鳴った。『なんだ、熱処理をすればよかったんだ』という話だったんですね」

そうして、次は振動数の正確さを追求する日々が始まり、試行錯誤の末、ドイツ製にも劣らぬ国産の音叉が完成した。昭和12年にはその精度が認められ、日本音響学会に正会員として迎え入れられることにもなった。

「それまでは医療用の音叉を作っていたのですが、日本音響学会には音に関するさまざまな研究をされている先生方がいらっしゃるものですから、それらの先生方の紹介で音楽用はもちろんのこと、物理学実験用、理科教材用など、いろいろな用途の音叉を作るようになったんです」

「A」=440Hzを含めた、音叉のオクターブセット。

音叉とひとことに言っても、その使いみちは多岐にわたる。音楽用のほか、難聴の検査をしたり神経の反応をチェックする医療用、学校で共鳴について教える教材用、また、ドップラー効果(※1)を利用したスピードチェッカーの精度を上げるための校正にも音叉が使われているのだ。近年では、音叉を使ったヒーリングやマッサージが人気だ。ニチオンでは、ここに挙げた音叉のすべてを作っている。

※1 ドップラー効果:音波や電磁波と観測者が互いに近づいたり遠ざかったりするときに波の周波数(音の高さ)が変わること。

「戦時中には、軍人に音感教育をするための音叉も作っていましたよ。敵と味方の飛行機を音で聴き分ける訓練に使っていたようです。その音叉はとにかく量が出るので、ダイカスト(※2)を導入してやっと需要に生産が追いついていたと聞いています」

※2 ダイカスト:金型を使って大量に生産する鋳造方式。

戦後、昭和31年に本田さんも入社して会社の仕事を担うようになった。とはいえ、最初から製作に携わっていたわけではなかったという。

「私は営業をやっていましたから、製作については習わなかったんです。だけど、父がやっているのを見ているうちに覚えてしまったんですよね。いわば“門前の小僧”なんですよ。父の最後の弟子がやめるときに『もう音叉はできないね』と言うから、『できるよ』とやってみせたらみんなびっくりして(笑)。そのときからずっと音叉の最終調整に携わっています」

最終調整の作業はどんなものかというと、音叉の叉の部分にやすりをかけて、プラスマイナス0.05ヘルツまで調整し、叩いてその音を聴き、商品として世に出していいかどうかを判断する、というもの。だから本田さんは音を聴き分ける力が相当優れているに違いないのだが、実際はとくに聴力がいいというわけではないのだという。

「以前、テレビ番組の企画で医者に行って調べてもらったことがあるのですが、いたって普通だったんです」

では、どこが違うのだろう。

「どんなものづくりでもそうだと思いますけれど、集中力と根気ですね」

つまり、音叉の響きに耳を傾け続ける姿勢が大事ということだ。加えて、集中して調整しないと時間ばかりかかってしまうという、音叉ならではの特徴もある。

「調整でやすりをかけると金属は摩擦熱で膨張してしまうので、正しい音を測るには、その熱が冷めるまで待たなければいけないのです。つまり、調整に手間取って何度もやすりを入れることになれば、それに比例して待つ時間も多くなってしまうんです」

防音の作業室で音叉の最終調整を行う本田さん。見本となる音叉と聴き比べながら、少しずつやすりを用いて均一の音にしていく。

本田さんは、多いときには1日に200本もの音叉を調整して完成させていたという。そして数をこなすだけでなく、その音叉の精度は海外の音楽家にも知れわたるほどで、ドイツでニチオンの音叉を紹介され、帰国したその足で訪ねてきた日本の音楽家もいるという。

「お弟子さんが結婚されるたびに、弊社の音叉を贈り物にしてくださる指揮者の方もいらっしゃいます。実は、つい先日も注文をいただいたばかりなんです。ありがたいですね」

少なくとも1分は音が持続するような音叉が理想だという本田さん。「余韻を長く、というのはピアノと一緒じゃないですかね」と笑う。

「音叉というものは決して派手なものではありませんが、長く続く余韻のように、お客様にずっと使っていただけるものをこれからも作っていきたいと思います」

ニチオンの1階にある工場で音叉の原型が作られる。“鳴る”音叉のために熱処理を行う。研磨の工程では、表面はもちろん、周波数も見本に近づけていく。

Q. 今の仕事に就いていなかったらどんな仕事を?

A. 実は、私はニチオンに入社する予定ではなかったんです。私は次男で、兄が先にニチオンに入っていました。私は私で、大学4年のときには貿易会社への就職が決まっていました。それなのに父から急に「兄貴の仕事を手伝ってやってくれ」と言われて……。あのとき、そのまま貿易会社に入っていたらどうなっていたでしょう。

Q. 好きな音楽を教えてください。

A. この仕事をしていると音楽に詳しいと思われることが多いんですけど、実は音符が読めないんです。だけど歌はよく歌いますよ。若い頃に英語を覚えたくて練習した洋楽のヒット・ソングが主ですね。印象に残っているのは、『ボタンとリボン(Buttons and Bows)』。ボブ・ホープが主演した1948年の映画『腰抜け二丁拳銃』の挿入歌で、歌を覚えるためにレコードをスロー再生したり、映画館に通ったりしましたよ。当時の映画館は入れ替えがないから、1日中館内にいましたね(笑)。

Q.休日はどのように過ごしていますか?

A. 今は週に2回の出勤で、あとは家でゆっくりしています。数年前に病気をしてしまったこともあり、付き合いもできる限り抑えているんです。だけど頭は働かせないと衰えていくいっぽうなので、最近はナンプレ(※3)をやっています。

※3 ナンプレ:数字のパズル。「ナンバープレイス」「数独」ともいわれる。