今月の音遊人

今月の音遊人:清水ミチコさん「ピアノをちょっと絶ってみると、どれだけ自分に必要かわかります」

25803views

【クラシック名曲 ポップにシン・発見】(Phase35)エルガー「威風堂々」の栄光と希望、ヴァージニア・ウルフ、ザ・クラッシュを経てミューズまで

この記事は5分で読めます

12735views

2024.11.5

tagged: 音楽ライターの眼, クラシック名曲 ポップにシン・発見, エルガー, ヴァージニア・ウルフ, ザ・クラッシュ, ミューズ

英国の作曲家エドワード・エルガー(1857年~1934年)といえば行進曲「威風堂々」。だが有名なのは生前出版された5曲のうち「第1番」のみ。第一次世界大戦を経て大英帝国に斜陽が差しても、エルガーは力強い行進曲を書き続けた。その姿勢はヴァージニア・ウルフの小説「灯台へ」に登場する誇り高い父に似ている。第二次大戦後、英国経済がいよいよ低迷すると、人々はザ・クラッシュのようなパンク・ロックにも希望を見いだす。今や英国を代表するロックバンド、ミューズに聴き手が求めるのも栄光と希望のアンセム(応援歌)だ。

「威風堂々」とはいかにも大英帝国の栄光を表す言葉だが、意訳のようだ。エルガーの行進曲集の原名は「Pomp and Circumstance(華やかさと雰囲気)Op.39」。シェイクスピアの戯曲「オセロー」から引用した言葉だ。第3幕で将軍オセローが部下イアーゴーの奸計で妻の不義を吹き込まれ、軍人としての自らの栄光を列挙しながら怒りわめく場面。福田恒存訳「オセロー」(新潮文庫)では当該箇所は語順的に「名誉、手柄」と思われるが、やはり意訳で対照しにくい。要は軍人の輝かしい戦果にまつわる荘厳なイメージなのだろう。

アンドレ・プレヴィン指揮ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団によるエルガー「エニグマ変奏曲、行進曲《威風堂々》」(1986、85年録音、ユニバーサル)

「威風堂々第1番ニ長調」が初演されたのは1901年。同年、ヴィクトリア女王の崩御に伴い皇太子がエドワード7世として国王に即位した。エドワード7世は、3部形式の「第1番」のうち中間部(トリオ)の風格のある旋律が気に入り、曲に歌詞を付けることをエルガーに勧めたという。そこでエルガーは翌年の国王戴冠式のために「戴冠式頌歌」を作曲し、その終曲として「第1番」中間部の旋律を用いた愛国歌「希望と栄光の国」を入れたのだった。

20世紀初めの英国は第二次ボーア戦争に勝利し、南アフリカで領土と利権を拡大するなど、セシル・ローズら植民地政治家が推し進めた帝国主義政策の成果で史上最大の版図を築いていた。世界の頂点に君臨する大英帝国の愛国歌として、第二国歌の扱いを受けながら「威風堂々」の人気と評価が上がっていったのは時代の趨勢といえる。

「威風堂々」がとりわけ注目を浴びるのは、ロンドンのロイヤル・アルバート・ホールで毎夏開かれるBBCプロムナードコンサート(プロムス)。最終夜には国歌「国王陛下万歳」などとともに「威風堂々第1番」が必ず演奏される。中間部は歌詞が付いた「希望と栄光の国」になり、会場が大合唱で包まれる。客席ではユニオンジャックだけでなく、日本を含む友好国の国旗も翻るなど、お祭り騒ぎとなる。合唱付きの中間部にはアンコールもある。

Elgar: Pomp and Circumstance | BBC Proms 2014 – BBC

「第1番」は単に大衆受けするだけでなく、20世紀の幕開けを告げる管弦楽曲として誇れるほどに作曲技法的にも凝っている。例えば、主調のニ長調ではなく、その半音上の変ホ長調で始まるなど、意表を突く和声と転調を聴かせる。

「第1番」があまりに有名なので、「威風堂々」といえばこの曲しかないと一般に思われても仕方がない。だがエルガーはその後も行進曲「威風堂々」を作曲し続ける。完成作としては1930年初演の「第5番ハ長調」が最後だが、未完の「第6番ト短調」が死後発見された。

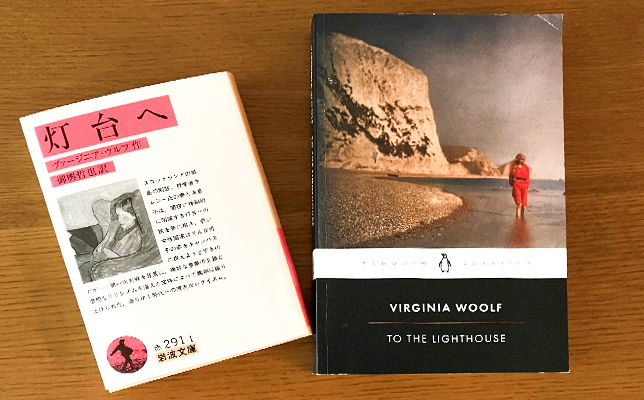

ところで1907年作曲の「第4番ト長調」と23年後の「第5番」との間には1914~18年の第一次世界大戦がある。英国は戦勝国になったものの、陰りが見えてきた。この時代の移り行きを意識の流れで挽歌風に描いたのがヴァージニア・ウルフの小説「灯台へ」(1927年)。第1部「窓」は島の別荘を舞台に、哲学者ラムジーの家族と画家リリーらとの交友を描く。ラムジー夫人と末息子は海の向こうに見える灯台へ行くことを夢見るが、実現しない。第2部は第一次大戦の時の流れを詩的に描く。そして第3部で生き残った者たちが同じ別荘で再会し、ラムジー父子は灯台へと漕ぎ出て、リリーは絵を完成させる。

左から、ヴァージニア・ウルフ「灯台へ」(御輿哲也訳、岩波文庫)と同原書「Virginia Woolf:To The Lighthouse」(ペンギン・ランダムハウスUK)

「灯台へ」で興味深いのは、ラムジーの家父長的な立ち振る舞いだ。子供らに疎まれる古いタイプの父親で、末息子は殺したいほど父を嫌う。ラムジーはヴィクトリア朝の桂冠詩人テニスンの詩「軽騎兵進撃」の一節を暗唱し、騎士気取りの真似をする。それは戦後になっても変わらない。「威風堂々」を作曲し続けるエルガーの姿がラムジーに重なる。紳士や貴族、騎士、英雄への憧れが強く、誇り高い。

「威風堂々」は第一次大戦後の「第5番」や未完の「第6番」も変わらず勇壮で力強い。第二次大戦でチャーチル首相は「決して諦めない(Never give up!)」と唱え、英国民を団結させた。「威風堂々」も人々を励まし続けたとなれば、それがエルガーのすべてではないにしても、立派な国民楽派だ。

パンク・ロックがアンセムに

しかし戦争には勝利しても、植民地を次々と手放し、経済が低迷した英国病の1970年代には、さすがに「末息子」たちの怒りも頂点に達し、ぐれる者も増えてきた。挫折の中で希望を抱ける新たな音楽が求められた。ニューヨークで発生したパンク・ロックは70年代半ばから英国でも広がりを見せ、セックス・ピストルズやザ・クラッシュらのシンプルで反抗的な音楽が若者に支持された。

ザ・クラッシュ「ロンドン・コーリング」(1979年、ソニー)

政府や王室の権威をこき下ろす過激さはセックス・ピストルズの「ゴッド・セイヴ・ザ・クイーン」を聴けば分かる。クロムウェルのピューリタン革命を経験した国だけのことはある。歌詞の過激さだけではない。英国のパンク・ロックは新しい音楽を取り込んでいった。ザ・クラッシュのアルバム「ロンドン・コーリング」を聴くと、ロンドンでコミュニティーを形成していたジャマイカ移民のレゲエやスカの要素も強いことが分かる。

だが彼らの音楽は、従来のハード・ロックやプログレッシブ・ロックに多く入り込んでいたジャズやブルースの要素がむしろ薄まり、より英国的になっている。レゲエやスカが彼らの生活圏内で聴けたジャマイカ移民の音楽であることを考えれば、身近な素材を素手で拾って新たな英国音楽を作ろうとした意図も見えてくる。未来を描けない当時の若者たちにとってパンクは新たなアンセムになった。

今の英国の社会状況はパンク全盛期とは異なる。「威風堂々」が国民を鼓舞し続ける一方、ロックでは体制批判を薄っすらとにじませたアンセムが支持されがちだ。英国の大物バンドとなったミューズにはそうした曲が多い。彼らの看板曲「ナイツ・オブ・シドニア(Knights of Cydonia、シドニアの騎士団)」は、「威風堂々」とロックの反抗的要素を併せ持つ。ウルフの「灯台へ」でいえば、騎士気取りの父親と反抗心に燃える末息子の両方を体現している。

Muse – Knights Of Cydonia: Live At Wembley Stadium 2007

エルガーの「威風堂々」とミューズの「ナイツ・オブ・シドニア」のライブの盛り上がりは似ている。音楽は人々に栄光と希望をもたらし、感動させる。行進曲はヘヴィなロックビートに通じる。エルガーが行進曲にこだわったのも、ロックの最重要国となる英国の作曲家らしい。栄光と希望のアンセムには音楽のエネルギーの源泉がある。

池上輝彦〔いけがみ・てるひこ〕

音楽ジャーナリスト。日本経済新聞社シニアメディアプロデューサー。早稲田大学卒。証券部・産業部記者を経て欧州総局フランクフルト支局長、文化部編集委員、映像報道部シニア・エディターを歴任。音楽レビュー、映像付き音楽連載記事「ビジュアル音楽堂」などを執筆。クラシック音楽専門誌での批評、CDライナーノーツ、公演プログラムノートの執筆も手掛ける。

日本経済新聞社記者紹介

文/ 池上輝彦

本ウェブサイト上に掲載されている文章・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

tagged: 音楽ライターの眼, クラシック名曲 ポップにシン・発見, エルガー, ヴァージニア・ウルフ, ザ・クラッシュ, ミューズ

![]() ヤマハ音遊人(みゅーじん)Facebook

ヤマハ音遊人(みゅーじん)Facebook

Web音遊人の更新情報などをお知らせします。ぜひ「いいね!」をお願いします!